|

运用概念设计的思想,也使得结构设计的思路得到了拓宽。传统的结构计算理论的研究和结构设计似乎只关注如何提高结构抗力R,以至混凝土的等级越用越高,配筋量越来越大,造价越来越高。结构工程师往往只注意到不超过最大配筋率,结果肥梁、胖柱、深基础处处可见。以抗震设计为例,一般是根据初定的尺寸、砼等级算出结构的刚度,再由结构刚度算出地震力,然后算配筋。但是大家知道,结构刚度越大,地震作用效应越大,配筋越多,刚度越大,地震力就越强。这样为抵御地震而配的钢筋,增加了结构的刚度,反而使地震作用效应增强。

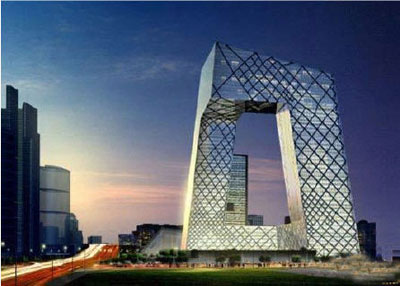

央视新址大楼(图片来源:百度)

其实,为什么不考虑降低作用效应呢?目前在抗震设计中,隔震消能的研究就是一个很好的例子。隔震消能的一般作法是在基础与主体之间设柔性隔震层;加设消能支撑(类似于阻尼器的装置);有的在建筑物顶部装一个“反摆”,地震时它的位移方向与建筑物顶部的位移相反,从对建筑物的振动加大阻尼作用,降低加速度,减少建筑物的位移,来降低地震作用效应。合理设计可降低地震作用效应达60%,并提高屋内物品的安全性。这一研究在国内外正广泛地深入展开。在日本,研究成果已经广泛应用于实际工程中,取得良好的经济、适用效果。而我国由于经济、技术和人们认识的限制,在工程界还未被广泛地应用。

同时,在目前建筑结构抗震鉴定及加固中,概念设计的思想也应得到延伸。在1976年唐山地震中,天津市加固的2万间民房无一倒塌,但天津第二毛纺厂三层的框架厂房,却因偏重于传统构部件的加固 ,忽视结构总体抗震性能的判断,造成不合理的加固使抗震薄弱层转移,仍然倒塌。

概念设计的思想被越来越多的结构工程师所接受,并将在结构设计中发挥越来越大的作用。然而现在的高校教学中,往往只重视单独构件和孤立的分体系的力学概念讲解。尤其在专业课教学中,单项计算练习居多,综合练习偏少,并着重体现在考题中,使得相当部分学生养成只知套用公式解题的习惯。而且近年来强调计算机应用教育,比如,毕业设计用结构设计软件计算、出图。但由于计算机设计过程的屏蔽,手算过程训练程度的削弱,造成学生产生一定依赖性,结果综合运用能力下降,整体结构体系概念模糊。这些对于培养具有创造力、未来的工程师是相当不利的。

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,对建筑结构设计也提出了更高的要求。发展先进计算理论,加强计算机的应用,加快新型高强、轻质、环保建材的研究与应用,使建筑结构设计更加安全、适用、可靠、经济是当务之急。其中,打破建筑结构设计中的墨守成规,充分发挥结构工程师的创新能力,是相当必要的。因为他们是结构设计革命的推动者和执行者。这则需要工程界和教育界进行共同的努力。推广概念设计思想是一种有效的办法。

著名的美国工程院院士林同炎教授在《结构概念和体系》一书中为结构工程师提供了广泛而又有独特见解的结构概念设计基础知识和设计实例。该书着重介绍用整体概念来规划结果总体方案的方法,以及结构总体系和个分体系尖的相互力学关系和简化近似设计方法。为结构工程师和建筑师在设计中创造性地相互配合,设计出令人满意的建筑奠定基础。这本书第二版的出版,为我们更好的加深概念设计的理解,提供有益的帮助。总之,概念设计必然会成为今后结构设计的主流思想,这就让我们来共同学习、发展它吧,为结构设计的发展作出应有的贡献。

|