|

随着中国经济的持续高速发展,高层办公建筑得到了急速成长,越来越多的高层办公建筑如雨后春笋、拔地而起,在城市街区毗邻而立,尤其在各大城市商务区,由于用地紧张,办公楼的竖向发展已成为必然。一栋栋高层,超高层办公建筑,不但为都市的办公提供舒适 高效的场所,同时也往往成为该地域的地标建筑,一道亮丽的风景,例如上海金融环球中心,北京的国贸三期,天津的中钢国际广场等。

从左至右:上海金融环球中心(KPF建筑事务所)、北京国贸三期(SOM建筑事务所)、天津中钢国际广场(MAD建筑事务所&CCDI中建国际)

在一个大型办公楼项目中,建筑设计师必须面临诸多交通问题。从场地内外的立体交通衔接,到场地内各种功能、性质交通的分流,从地下停车库的出入交通,到地上办公大堂的交通组织等等。这些交通问题解决的好坏,直接影响到整个办公建筑运行的效率及楼宇的品质。在诸多交通课题中,高层、超高层办公楼中的垂直交通,无疑是此类建筑的极其重要的特殊命题之一。如果说建筑结构是高层办公楼的骨骼,那么垂直交通就是让建筑充满活力的血脉,而现代电梯的发明和运用,促成了构筑物向高层建筑物的转变,使人们的活动空间从地面扩展到了高空。高层办公建筑的垂直交通系统—--电梯,无疑是垂直交通的生命线,承载着日常成千上万办公人员及外来访客的出入上下,成为评价现代办公楼宇品质的重要指标之一。

建筑师如果能在办公建筑设计初期,即对电梯交通系统有所了解,可以有助于建筑师尽早对电梯系统的选择做出正确判断,并为形成高效、便捷的垂直交通创造有利条件。以下将对高层办公建筑,超高层办公建筑设计中面临的电梯系统选择,电梯转换层位置安排,电梯数量的计算等问题作简要的介绍和分析。

1、电梯系统的组织方式:

我们日常乘坐的普通电梯一般都是逐层停靠,但随着高层办公建筑的发展,建筑高度的攀升,楼层数不断增多,如果电梯依然每层都停,那么电梯往返一次的周期将变得极其漫长,乘客不光要在电梯厅等候很久,而且要在拥挤的电梯轿厢里呆上太长的时间(一般不宜长超过90秒)。为此必须采用不同的电梯组织方式来解决这个问题,建筑师将根据项目中办公楼的高度来决定所采用何种电梯系统。

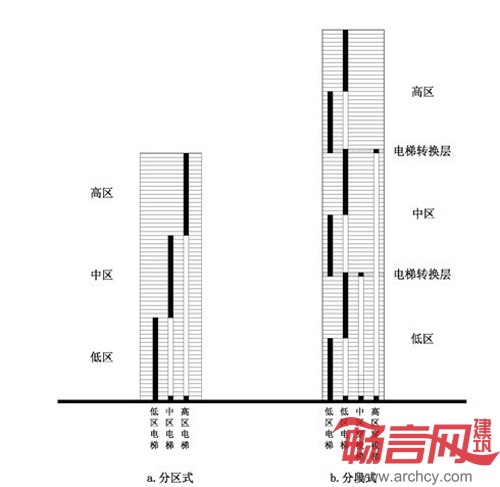

1)分区式:(图表1.a)

当建筑物的高度超过约75米,层数超过25层时,宜采用分区的方式组织电梯,即电梯分成若干组,每组电梯服务50米左右,约8~12层。这样整个办公楼按电梯的服务分区被划分成2-3段,分别为低区、中区和高区等。服务于中区,高区的电梯由于有相当一段距离无需停层,可以保持高速运行,这样就可以大大减少人们候梯的时间。低区电梯因为要不断加速启动,连续密集的停层,所以无须采用高速电梯,即便是采用了高速电梯,也发挥不出其高速的性能。所以,一般低区电梯速度在2.5米/秒以下即可,而中区则要2.5~5.0米/秒,高区5米/秒以上。

2)分段式:(图表1.b)

随着建筑楼层越来越多,电梯的数量会不断增加,电梯井道所占的辅助面积随之增加,导致标准层的有效使用面积严重降低。电梯分区布置虽然通过分组管理电梯,使各组电梯能够更好的服务其负责的楼层,但对减少电梯井道面积并无太大帮助。于是产生了分段的电梯组织方式。其具体的组织方法是:超高层办公建筑在竖向上先划分为若干段,每段约25~35层,各段又包含各自的若干个电梯分区,在每段之间设置电梯转换层。乘客先从大厦底部乘坐快速穿梭电梯到达电梯转换层,再换乘各段内的区域电梯抵达所要到达的楼层。这种组织方式的优势在于:通往转换层的快速穿梭电梯,因没有中间停靠层而能以最快的速度运行;更重要的是,不同分段里面的区域电梯可以上下在同一个垂直投影面上运行,为办公标准层节约了大量的可用面积,当然代价是带来了换乘的麻烦。这种组织方式在超过300米的超高层建筑里被广泛使用,比如上海环球金融中心,它有3个空中转换层,每段中又各有2组区域电梯。

图表1 电梯系统组织模式

在超高层办公建筑中绝大多数电梯都会集中在核心筒内部,但也有少数电梯会在核心筒外出现。如有些办公建筑出于安全管理的考虑,将地下室停车库的电梯单独布置在核心筒之外,访客停车后得先抵达首层大堂,进行必要的登记,再换乘核心筒内的电梯。还有一种情况是低段电梯组数比其他段电梯多一组,这时会考虑单独将最低区域里的一组电梯移到核心筒外,以便上下区域电梯数量一致,这样有利于设计出更紧凑的核心筒。另外还有靠外立面的观光电梯,这样的设计能够使乘客在上下几百米行程中,一直能够观赏到周边的景色,这样,乘坐电梯,不仅不会感到枯燥,反而变成了赏心悦目的过程。

2、电梯转换层的位置:

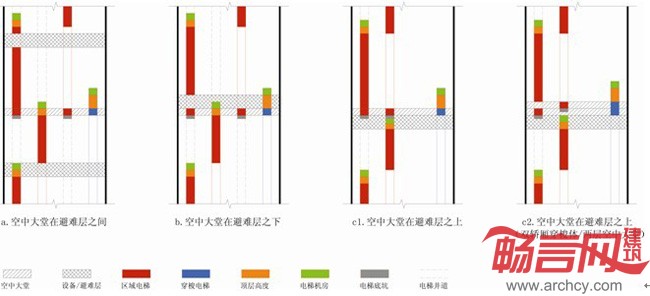

在分段电梯系统中,由于每天会有大量的人流乘穿梭电梯经转换层换乘其他区域电梯,所以在这个转换层通常应布置一个大厅供人们短暂停留、憩息,还会布置一些休闲区域或服务功能,供乘客使用,这时电梯转换层也被称作空中大堂(Sky Lobby)。

另外出于消防上的要求,在超高层办公建筑中每隔15层左右会出现一避难层,而且由于避难层一般只占1/4~1/2层左右,所以避难层往往会和设备层结合设计,形成避难/设备层(一般1~2层),这个避难/设备层与空中大堂的上下位置关系也会对电梯在核心筒内的布置产生影响:

1)空中大堂在避难/设备层之间(见图2.a):

这种情况下,下一段电梯组的机房,和上一段电梯的底坑均出现在标准层,会占用核心筒内的可用面积。而且当电梯厅充当核心筒内走廊时(这种情况在核心筒设计时极为普遍),电梯机房因布置控制柜的需要,很可能会突出走廊,迫使办公走廊净宽变窄,影响日常使用。要么采用电梯机房与控制柜上下叠加的方式布置,除占用更多标准层面积外,由于空间狭窄,日后维护不太方便。所以这种位置关系是最不利的。为实现换乘衔接,所需电梯井道数也必须比区域电梯多一组(N+1组,N为区域电梯的组数),如图例中区域电梯为两组,而核心筒内为实现换乘,需要占用三组电梯的井道面积。

2) 空中大堂在避难/设备层下面(见图2.b):

这时候下一段的最后一组电梯机房和穿梭梯的机房可以安排在避难/设备层中,有足够的空间布置机房。而上一段电梯的底坑仍会占用少量的标准层面积,且因无停靠要求的避难/设备层而增加了不必要的行程。井道数量也是N+1。

3)空中大堂在避难/设备层上面(见图2.c1):

下一段的最后一组电梯机房和上一段第一组电梯的底坑均能在布置在避难/设备层中。当避难/设备层的总高度大于或等于电梯顶层高度+机房高度+底坑高度时(当穿梭梯为双轿厢时,避难/设备层高度只需要大于等于电梯冲顶高度+机房高度(见图2.c2)),意味着上一段电梯组能直接位于下一段最后一组电梯之上,共用一个电梯井道投影面积。电梯井道数量与实际需要的区域电梯组数量一致,对减少核心筒面积,提高标准层使用率有很大帮助。另外在这种情况下由于上一段电梯不需要避让下一段电梯突出的机房,在电梯布置上拥有更大的灵活性,可见这种空中大堂的位置是最为理想的。

图表2 空中大堂位置图

从图表3中我们可以比较出这三种位置关系的优劣。建筑师在高层办公的核心筒设计时,应争取实现第三种情况c,以求将核心筒设计得尽量紧凑。 如果由于种种原因不能够实现其最理想的状态,空中大堂的位置为情况a,b,或者c但设备层高度不够时,那么布置电梯时就需要多一组电梯井道来解决换乘问题。

|

位置关系

|

电梯井道数量

|

占用办公层面积

|

核心筒布置灵活性

|

|

a

|

N+1

|

多

|

差

|

|

b

|

N+1

|

中

|

差

|

|

c

|

N

|

少

|

好

|

图表 3 空中大堂位置优劣比较

3、客梯数量的计算方法

1)估算法:参照规范或者电梯厂提供的电梯参数进行数量估算。

《办公建筑设计规范》4.14规定:“按办公建筑面积5000㎡至少设置一部台”,《全国民用建筑工程设计技术措施(2009).规划.建筑.景观》一书中提及了更详尽的电梯数量设置要求(图表4)。另外各电梯供应商也会提供不同系列产品的电梯选用表,建筑师可根据项目的建设规模,依表估算出所需的电梯数量。

图表4 引至《全国民用建筑工程设计技术措施(2009).规划.建筑.景观》

2)参照法:根据项目的类型,规模,多选取几个已建成的实例进行参考比较,在分析参考实例的电梯使用状况后,估算所需电梯的数量。

3)计算法:按建筑设计参数进行计算

计算法首先需要收集三方面的信息:

——各楼层的层高/标高;

——各组预设电梯的速度、加速度、荷载;

——各楼层办公人员的定额。

然后根据公式计算出下列两个指标,来评价电梯系统在高峰时间段的服务等级是否达到服务标准。这两个重要指标是:乘客的平均候梯时间TNT和5分钟内一组电梯的总运输量HC。当这两个指标同时满足设计要求时,电梯的数量,荷载,速度等整套参数被认为符合设计标准。例如我们准备设计一个10层高,层高3.6m,标准层1500平方米的高层办公楼,按估算法,参照图表2选择舒适标准,一共需要约4部电梯。而如果我们用计算法或者借助软件计算,可以得出:在采用4部荷载1350kg,速度2.5m/s的电梯,将能够实现平均等候时间34.7s,和5分钟运输量为13.8%的服务标准。当办公建筑规模足够大时,用计算法将能更准确地确定所需的电梯数量。但这种计算法对于大多数建筑师而言过于复杂,而且一些电梯的详尽参数在电梯招标之前也不易获得,所以很难被建筑师广泛采用。不过一些专业的电梯设计软件如Elevate,可以辅助建筑师运用该算法快速进行计算,对于尽早地获得一个较为准确的电梯设计方案颇有益处。

4)模拟法:通过计算机软件模拟大楼内电梯的运行状况,以此决定电梯的配置。

由于计算法没有涉及多台电梯的负载及运行间隔均匀的问题(群控调度),所以它仅是粗略的计算。20世纪90年代,运用计算机编程的分析法和仿真法被开发,人们利用计算机专家系统、模糊逻辑、神经网络等人工智能技术来描述电梯交通系统的动态特性,进而更有效地完成大楼电梯的整体配置。

在建筑方案设计的初始阶段,建筑师可根据估算法或者参照法来初步确定电梯的数量,后期当电梯设计顾问公司或者电梯供应商参与到设计中时,将会采用更加严谨、科学的计算法或模拟法来最终确定电梯的数量和速度。必须注意的是,电梯一旦被建成将在整个高层办公建筑的使用寿命中(100年甚至更长)几乎很难被改变,所以在决定电梯服务标准、电梯数量、乘用方式的选取上一定要慎重,最好能具有一定的前瞻性。

4、电梯技术的发展:

超高层办公建筑的发展离不开电梯技术的支持,当摩天楼的建设不断超越新的高度时,人们对电梯的运输能力也提出新的要求。这种要求来自多方面:

1)速度:越快的速度意味着在同样的时间内电梯往返周期的次数增多,意味着乘客等候的时间的缩短。但电梯的速度也不能一直增加,即使撇开技术的问题,为达到高速度所需的过大加速度也会使乘客产生不适感。所以电梯速度的选择须依据电梯停靠的楼层数和总运行高度来确定。目前世界上速度最快的电梯是台北101大厦的观光电梯,速度已经达到16.83米/秒。

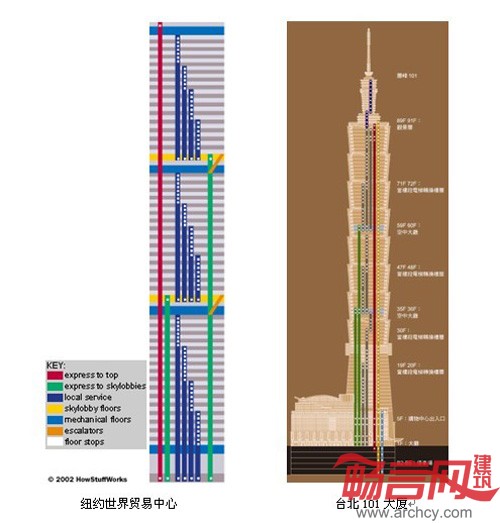

2)容量:毋庸置疑,大荷载的电梯能容纳更多的乘客,但更多的乘客会导致更长的进出轿厢的时间,于是人们很早就发展出了双轿厢电梯(Double deck elevator图表5)。这种有如双层巴士的双轿厢电梯在同一电梯井道中运行上下两个重叠的轿厢,分别为奇数层和偶数层服务,使电梯的服务容量显著增加。这种电梯在出发层必须有明确、清晰的指引,以避免乘客误乘电梯(想去奇数层的乘客进了偶数层的轿厢)。尽管它会给不熟悉本办公楼的外来访客带来一定的不便,投资也高于传统的单轿厢电梯,但因其显著提升的运载能力,更多的服务楼层(单轿厢一般不超过15~16层,双轿厢18~20层),最重要的是共用一个电梯井道能减少核心筒所占的交通面积,其综合效益明显,近年来在新建超高层办公项目中应用广泛。比较一下2004年建成的台北101大厦和1973建成的纽约世界贸易中心,前者最高屋面449米(不包括塔尖)后者417米,同样采用分段式电梯模式,都设有两个空中换乘大堂。台北101大量采用双轿厢系统,其中10部高速穿梭电梯,24部区域双轿厢电梯,再加上3部单轿厢,一共34部客梯。而纽约世界贸易中心用的全是传统单轿厢电梯,一共104部客梯,47个电梯井道。对比显示出双轿厢电梯的强大优势(图表6)。

图表5 双轿厢电梯

图表6 纽约世界贸易中心、台北101大厦

3)节能:在对宾馆、写字楼等的用电情况调查统计中,电梯用电量占总用电量的17%~25%以上,仅次于空调用电量,高于照明、供水等的用电量。中国电梯行业协会认为,2005年我国所有电梯中,如果80%采用节能电梯,全年可节电122亿度。如果2015年全部采用节能电梯,将节电800亿度,几乎相当于三峡大坝一年的发电量。在全球节能环保的大趋势下,选用更节省环保的电梯,将在办公楼的整个生命周期内,省下客观的运行费用。

德国亚琛工业大学研发的磁动力电梯系统及福斯特在东京千年塔(Millen Tower 840m)中的“电梯厢”设计等,也对电梯新技术进行了的积极探索。相信新电梯技术的突破必将为超高层办公建筑创造更广阔的前景,也为人类提供更加舒适美妙的生存环境和办公空间。

|