|

媒体:你的教育背景,一个是在清华大学建筑学院,第二在德国和美国的建筑学院里学习。这两个不同体系的教育,对你有什么样的影响,这两种不同文化背景的教育你感受的有什么不同?

董功:不同肯定是有的,我进入清华是1989年,离开清华是1999年,中间我在学校工作过,还上了研究生,所以前后在系里呆了十年。我觉得清华的教育很扎实,但是他给我的感觉是他是把建筑落实到技术性的层面,把它分解成很多所谓的功夫、技法和技术性的一些东西。但是如果从一个理念的、更系统的层面,怎么理解设计,我觉得对我影响更多的还是在伊利诺大学的那段时间。但是我相信没有在这之前对这个事的积累,可能那个时候的感觉也会不一样。他们这两种教育方式的切入点不一样,这是我个人的感觉。我觉得在西方对建筑的教育,他们更多的是注重思考的方式。你怎么理解,设计是怎么回事。而不是说你这一个图怎么画。所以,有时候你如果把在某一个结点,比如说大学四年级这两边的学生拿来拼成一个,其实有很多所谓的交换、互动的工作室,一个假期做出一个项目。你会发现这两拨在不同体制里面出来的人完全不一样。我自己也经历过这种事,我那个时候的看法就是,这帮人什么都不会干,连图都不会画。但是可能他们那边对我们这边也会有一些看法,他会觉得你对一个事怎么来切入,这一套方法好象掌握得很少,一上来就是从草图、从更具像的角度来介入。这可能就是两种方式的区别。我个人还是觉得其实在教育这段时间,一个学生奠定他未来很长时间对设计和对建筑的理解。帮他塑造一个方向、一个方法,这个是更重要的。

媒体:中国很多的城市,从建筑上面去解读看不到有什么不同,感觉每个城市好象都是一样的。中国所有的城市都在做建设,老的房子都被推掉了,新的建筑会起来。是因为我们这些老的东西不值得从设计上去传承、去重新改造吗,还是什么样的一些原因?你是怎么理解这个事情的?

董功:这个问题其实也挺难的,因为从提出这个问题到今天我们还在讨论这个问题,大概有二十年了。那个时候刚刚城市化起步的时候,就有很多专家提出这个问题,为什么我们去每个城市都感觉不到区别。就拿美国举例子,美国是一个非常发达的城市化的国家。他也存在这个问题,美国的很多有特点的城市,所谓建筑上的特点,在我看来,也一样可以批评。但是,我觉得自从工业化、城市化过渡到今天,我们是不是还需要用所谓建筑形式上的区别去感受一个城市的不同。因为你的根源已经完全相同了,我们的信息化、网络,这些东西已经把所谓的地方融入在骨子里。比如说你现在去安徽、去相对发达,他们脑子里想的事跟我们这边的人是一样的,因为他们天天也看搜狐,这些东西他都能接触到。这些发生的事一瞬间就会影响到这些人。根深蒂固文化的差异会越来越少。但是气侯上,比如说在某一个具体的地方,他有不同的气侯特点,建筑上应该怎么回应,他传统的文化对当地城市的影响,我觉得还是有一些层面是值得去深入的挖掘他潜在的不同。但是可能不是,安徽的房子就一定要是原来的状态,这也有一点偏另外一个极端了。但是为什么我们现在面对的局面是一个没有任何区别的,还是跟发展的速度有关系。建筑师太着急了,他不着急也不行,因为你面对这个市场,你也没有精力和时间做这个事,但是我相信当我们到了那一天我们有能力、有机会沉淀下来仔细想的时候,南方的房子和北方的房子应该是不同的。因为气侯不同、地理条件不同,城市的性格不同。但是我觉得这种不同可能不会是从具体的一些灰瓦,可能那个阶段已经过去了。而是建筑形式、模式、空间上的不同。

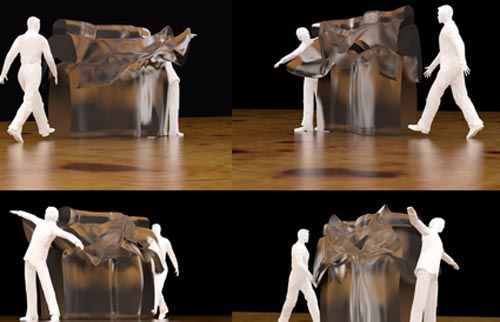

建筑师董功作品一间宅

媒体:你为华润做的售楼处的项目,作为绿色建筑的一个典型案例被大家传诵。你觉得那个项目你满意吗?在绿色切入的点上达到了百分之百的满意度吗?从那个项目之后,你有没有更新的突破?

董功:那是我成立事务所之后的第一个建筑,那是一个临时的建筑,对于我来说有一定的实验性,包括对甲方来说他也愿意去做这些方面的尝试,因为他知道这个房子在他的规划里面两三年之后就要拆掉,那块地本来是一个草地。大家说那个房子一个主要的原因是因为表皮是草的,是一种新的纯植物化的技术。但是实际上从我的角度来看,我觉得那只是对房子其中的一个局部而已,只是它的一个材料而已。这个房子为什么开始在这块地上建,他为什么要和地面脱离,他为什么是现在的钢结构的方式,包括它的模式化的控制,都在遵循怎么处理临时建筑的问题。因为临时建筑就要我快速的建筑之后,很轻易的拆除,不要给周边的环境造成太大的影响,这个材料可以回收等等。如果评价华润的售楼处,或者生态展廊,其实我的考虑他是有很多考虑在里面,而不是一个简单的草的东西在里面。设计过程本身就是一个研究过程,你投入了大量的思考,你做了横向的比较,其实就是分析和研究的过程。

媒体:在看这个项目的时候,跟现在国际领域在推广的集装箱式的住宅和预制房屋的概念有一些相似之处吗?在国内推行预制房屋和钢结构、可移动式的房屋现在有没有可推广性?

董功:这个很大程度上取决于工业的水平和能力。这个想法是一个很好的想法,因为它可以节省很多在建造上对环境造成的影响。它可以很高效的在工厂里把这个东西组装,然后在现场很快的搭建。但是在具体有很多的问题,比如说防水、保温的问题。在德国这个产业就发展有一定的规模,而且我们也接触到了很多实际的例子,建筑的效果非常好,里面空间的品质、生活的品质,人在里面居住,但是取决于整体工业的状态。有的时候,可能在欧洲或者美国,预制的东西总是要比在现场做的东西要便宜。他有一个整体工业的平台,他会消化,把你的成本压到最低,但是在我们国家是正好相反的。因为你在现场可以雇佣很便宜的工人做。预制的话你必须要找有能力的厂子,可能有能力做这个的厂子的都是中国最好的厂子,他们收费比一般的工厂要高得多。所以我们现在做的事情,从研究、理论的领域这是一个很有意思的方向之一。但是在目前我们国家的情况可能还有一段距离,无论从时间上还是从技术上。

媒体:中国设计的未来走向?这个题目有点大,但是每个人都是一个历程,尝试着说一说你的想法。

董功:首先是大家要有时间能够沉淀下来,中国有自己的环境、地理、气侯的问题,但是现在我们都无暇顾及,我们现在谈这个事就感觉非要说这个事,但是实际上大家根本没有想过这个事。我们设计师也好,还是跟这个行业相关的人也好,他们天天想的不是这个事。就是怎么认真的去做,或者去挖掘,去找到一些东西,大家脑子里想的不是这个事。所以你也没法说你必须想这个事,因为环境就在这里,现在这个节奏,如果真的能够通过某种方式大家能够慢慢的沉淀下来,去开始真正的想一些问题。能够非常认真的面对一些问题的时候,到那个时候可能这个问题慢慢就有答案了。因为他肯定不是说谁说了一些话对这个事就有一些影响。比如说日本就是一个例子,战后经过一个大发展的时期,慢慢到了现在这个状态,有在国际建筑界中的角色,这种气质也影响到了几乎所有的日本建筑师。但是现在的东西跟他以前所谓在形式上的借鉴和模仿你几乎是感受不到的。但是你能感觉到一种很质朴的日本精神仍然在指引日本当代建筑的发展。我觉得在我看来可能是一个资源有限的一块土地的国家,他在以前传统的对朴素、节约、对资源的尊重,对自己生活的空间,限定空间建筑的用一种很朴素、很节约的视角影响到了今天对建筑审美的取向。这是一种核心的,他的价值要大于我去模仿一种古典的形式。我相信在中国,我们以前有很多留下来的东西,里面有很多值得去感染的,影响我们现在的东西。但是现在大家没有时间,甚至是没有兴趣去多想一下这个事。这个环境确实是一个很躁动的环境。我不知道是通过众多设计师的努力,还是通过环境的变化。比如说哪一天这个节奏慢慢慢下来以后,才会沉淀出一些有价值的东西。我也不知道。但是我觉得那个是挺关键的一个事。

|