|

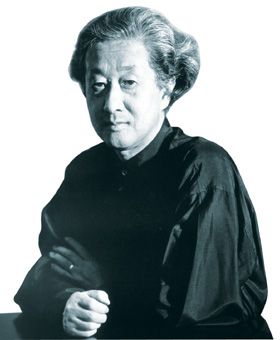

矶崎新

矶崎新,日本后现代主义建筑设计师。设计过一系列的大型建筑物,如筑波市政中心(1979~1983)、日本兵库西胁市的图形设计博物馆(1986年)、纽约布鲁克林博物馆的扩建部分(1986年)和洛杉矶当代艺术博物馆(“MOCA”,1989年)等,大都融合理性的现代主义结构、典雅的古典主义布局和装饰、又兼有东方的细腻构件和装饰特色,被认为是亚洲建筑设计师的重要代表。

在矶崎的早期作品中,很多是由大块的混凝土墙构成的笨重体块的组合,呈现出一种透入地层的沉重感.如他早期完成的“空中城市”1号方案,将螺旋状的办公室跨桥和柱芯体重叠、交织、穿插布置在一座希腊陶立克柱式寺庙似的断垣残壁中,矶崎用诗人玛利奈蒂的语调明确地解说他的意图:“废墟(断垣残壁)是今日城市中的一种状态,未来之城市总有一天本身也将变为一堆废墟。”实际上,矶崎只是借手法主义的表现方式来表达他的思想,从这个意义上说,“废墟”隐喻暗示不稳定感及物质世界的不可靠(难以信任),废墟隐喻包含两种意义:首先,它于心理上的忧虑和不安状态密切相连;其次,它象征着丧失了完整性、整体性和平衡性。废墟是一个暴露于宇宙世界中的不完整的片段.矶崎的真实目的是以此来诱发人们的思古之情,从而自我臻善,回复完善的状态.同时还用画面展示了一座城市的再建过程:汽车在高速公路上疾驶,城市的芯体被安放在若干希腊帕提农神庙的废墟上,呈现出一派超脱时间、空间的景象.在这个看似毫无目的的、奇怪的世界中,进步与死亡两者极其自然地并存,并指向一个不可思议的、谜一般的茫茫远景,使观者置身于一种悲壮的气氛之中.。

在他的大分县图书馆、福冈相互银行总部、北九州美术馆、大分县医学会堂等设计中使用巨型建筑构件、巨型骨架梁形式 ,充满纪念碑式的悲壮特征,其中大分县图书馆是最明确的、最不含糊的纯净梁式巨型骨架形式,该图书馆由高大的入口厅廊形成公共轴线,厅廊两侧为形成环形区的复式墙,馆的各组成部分阅览室、放映室和办公室均布置在入口厅廊公共轴线两侧的横梁下方,横梁的一端由纵向的轴心墙体支撑,另一端则高高架在四方形立柱上,立柱顶端无柱帽装饰,公共轴线两侧空间的屋面是由两种不同尺寸的方梁组合成的,较大的方梁沿长轴方向平放,中间隔以较小的方梁,还有两组横梁的底面被挖空删去,两个倒“U”字型互相重叠、融合而构成了屋顶整体的阶梯形.强有力的雕塑形式、纹理粗糙的混凝土表面都表现出十足的野性和雄壮,在这里矶崎使用原始神社最纯正、标准的日本建筑语言,创造出“纯净”的建筑,从而形成一种表现日本和西方建筑传统之间的应力关系的建筑辩证法。

在矶崎的建筑中,他尤其偏爱使用双道墙的复壁式结构,用以制造黑暗。黑暗是他早期作品中常用的隐喻手法之一,矶崎通过对黑暗的处理除表达自己的内心情感外。还用自身的深刻体验引导观者融入建筑,去寻找某种感觉,这种感觉往往是埋藏于人类内心深处而又不常触发的,按照石井和弘的解释,“黑暗本来是传统的日本式住房中普遍存在着的事物”。这使人想起中国传统民居中那种昏暗的场景,四周的空气显现出不真实的厚度,慢慢地向你挤压,沉闷、结实,让你感到踏实。

矶崎新作品:群马县美术馆

矶崎新作品:卡塔尔国家图书馆

矶崎针对现代建筑尽可能地争取光线、争取空间的做法,推出自己的“黑暗空间”或“空虚空间”,追求一种现代建筑无法表达的美好的意境,表现了他反现代主义的观点,矶崎所谓的“黑暗”并不单纯指外部光线不能透入的那种空间,而是他的建筑中难以理解的、谜一般神秘的方面和他的个人观念,矶崎对人类心灵深处的某种感觉十分敏感,而用通常的建筑手法表达这些感觉很难达到目的,只有用诗的语言去描述、用心去体会才行。同时,在矶崎的早期作品中,还往往反映出无形的压力,即使这样,有时也带有一点幽默——矶崎对现实社会的讽刺、一种反现代的戏弄,那是一种在回味过沉重与压抑之后猛然领悟而发出的幽幽笑声。在读完、读懂他的建筑之后,如果能理解他的用心,必定会发出会心的笑声,笑他对现代主义讽刺的成功。

在矶崎的建筑中,经常展现出一个幻觉世界,在这个非物质化的世界中,人难以实在地把握自己,处处充满矛盾、不稳定感,弥漫着飘渺的气氛.在这个世界中,没有一种有形物质是按照它本身的需要组成,都是为了创造某种幻觉或是制造某种情节、造成某种心理感受的目的而构成的,真实和虚假之间的界限已经消失,使人们对自己的感受能力产生不信任感,增加了个人脱离现实世界进入幻景的感觉,这些从矶崎的群马美术馆、透巧社大厦等设计中都能感觉到.矶崎在通过他的作品发问:是精神世界还是他自己所处的物质世界,哪一个更重要.矶崎常采用白色材料和镜面来创造迷宫式的空间——一层由模棱两可的形象构成的薄雾笼罩在真实和虚假的交界处,使各种形式更富有灵活性、更容易相互配合和具有更宽广的交感面,以期在多样、变化之中保持形式的整体性.。

矶崎的部分作品以拱顶为特征,他设计的拱顶显得十分柔软、被动和女性化,象是被剥夺了本身的意愿,只能俯首帖耳地屈服于外力,象富士乡村俱乐部、北九州中央图书馆和大分县视听中心,粗看之下那些柔若无骨、可以任意弯曲的拱顶的曲柔形态完全给人以轻松感觉,在内部形成宁静、悠然的空间氛围.1978年后矶崎的拱顶构思发展为相互交叉的形式,在此基础上又演变成更为复杂的构成形式.矶崎在女子学院设计方案中对拱顶结构形式所作的系统性探索,标志着他的表现手法走向成熟。

|