|

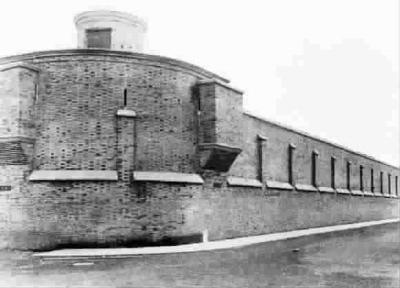

20世纪30年代华德路监狱围墙

华德路上的监狱门

监狱楼道

监狱内景

监狱地下党的第一名党员和第一任党支部书记赵英盛

典狱长王慕曾

押解囚犯时的情景

囚犯释放时的情景

解放后地下党成员的合影

黄臻睿

位于繁华的上海中心城区的提篮桥监狱,现在已是规划中北外滩的发展地块。随着周边居民和外来人员越来越多,警戒隔离空间狭小,安全管理隐患凸显。日前,部分市人大代表提出设想:搬迁提篮桥监狱,让“功能孤岛”腾笼换鸟。作为一座有着百年历史的老监狱,曾囚禁过不少中国近现代的重要人物;抗战胜利后,这里是中国境内最早审判日本战犯的场所;解放前夕,监狱地下党成功保护了关押在狱中50多名革命人士,并争取监狱典狱长王慕曾弃暗投明。可以想见,无论其功能是否改换,这些历史资源所蕴藏的文化价值必将成为后续开发利用的宝贵遗产。

壹

远东第一大监狱

上海开埠辟租界后,帝国主义为了加紧镇压中国人民的反抗斗争,大肆逮捕我爱国志士,被判处监禁的中国人大量增加,原来各捕房的监舍已人满为患。1895年11月公共租界工部局警务总监向董事会提出建造新监狱的方案。后经董事会批准,于1899年先后买下靠近下海庙一带的一大片土地和汇山路(今霍山路)的22亩土地。最后决定在华德路(今长阳路)地籍编号BC1234号土地上建造一座新监狱。经过招标设计,签定合同,施工建设,于1903年5月18日交付启用,取名上海公共租界工部局华德路西牢,即市民称谓的“提篮桥外国牢监”。开始仅两幢南北向的4层监楼,后陆续扩建成占地60.4亩,建筑面积6.52万多平方米,牢房4000多间,每间面积绝大多数为3.3至3.6平方米。监室结构为“三墙一栅”,即三面系钢骨水泥墙,一面为铁栅。其中西人监还有140余间专押外国籍犯的单人监室,每间面积8平方米,采光和通风条件较好,室内配有固定的单人床、小桌、凳子和抽水马桶。狱内建有防暴牢房(橡皮监)和绞刑房等特种设施。此外,华德路监狱还附设童犯感化院。1933年开辟了华德路(后更名为长阳路)147号的监狱新大门,大门门框上用水泥塑字“SHANGHAIMUNICIPALGA0L”(上海工部局监狱)。

由于华德路监狱建筑精良,整个监狱由一组钢筋混凝土建筑群组成,四周是5米多高的围墙,围墙四周还建有若干个岗楼,外来人员或车辆要先后经过四道大门才能进入狱区。监狱每道大门的门楼上还建有一座机枪楼,堪称壁垒森严,加上监狱规模宏大,又大于印度的孟买监狱和日本的巢鸭监狱,所以有“远东第一监狱”之称。

在英帝国主义统治管理长达38年时间里,监狱中的中国囚犯每天只给吃两餐,每餐主食是掺砂子的黄糙米6两(16两制),副食是咸菜、萝卜干、烂菜皮,难得吃一次臭咸鱼、下脚肉。囚禁期间禁止使用私人被服,到了冬天,饥寒交迫,难以忍受。监狱还制订了严厉的“监规”,动辄就被上脚镣手铐,关黑牢、笞刑、吃“冷水饭”等名目繁多的体罚和肉刑。其中笞刑(也叫鞭笞、打屁股)最为残酷,原先使用皮鞭打,后来改用藤鞭,分为3、6、9、12鞭四档,一次抽3鞭,如罚6鞭就分两次,每周打一次,体质再好的人,往往3鞭下来,已是皮开肉绽,如果判打6鞭、9鞭的话,每过7天,再次受刑,旧伤未愈,又添新伤,被打得死去活来。吃“冷水饭”的刑罚,也极为残忍,犯人一天的12两囚粮,罚分3天吃,吃不饱肚子,只能喝冷水灌满肠胃代饭。在原来的外籍犯男监(今十字大楼)的3楼还设置了一间“肉刑房”——绞刑房,房间约20平方米,一面有窗,墙壁四角各装1盏聚焦灯,房顶上装有一个绞索架,垂直地板中心是一块约1米见方可以启动的地板,在2楼相同的位置也有一个供尸体通过的活动地板。

日寇投降以后,经远东国际法庭判处死刑的日本战犯,也曾使用这个绞刑架执行。囚犯死后,监狱在夜间把尸体从筑在舟山路墙脚边的一个洞门中送出监外,俗称“拖牢洞”。与对华籍囚犯采取惨无人道的百般虐待不同,欧美等白色人种的囚犯则享受“优惠待遇”,住的是宽敞明亮的专门监房,卫生设备齐全,1人1间,一天3餐,由小厨房专门烹饪,每餐1菜1汤,半斤面包,外加一个水果,每周还供应两次甜食。

贰

这里曾经暗流涌动

在上海提篮桥监狱隐蔽着一个经过长期革命斗争考验的战斗堡垒——中共地下党支部。早在1941年,中共地下党员刘继霖,在监狱的看守中发展了第一名党员赵英盛,至此,被敌人严密控制的监狱里播下了革命种子,党的队伍在斗争中不断发展。1943年,监狱建立了地下党支部,赵英盛任书记,庞兴仁、宁奎元任支部委员。他们在分派看守警察岗位的警备课、专管人犯进出的总务课、负责武装警戒的警卫班、掌管各监房钥匙的钥匙间等要害部门,秘密发展或安插了一批党员。至1949年春,监狱党支部已有24名党员,另有50多人参加了党的外围组织“新友同盟会”。整个监狱除人事室外(仅两人,均系典狱长的亲信),各课、股、室以及警卫班,都有地下党员和积极分子在那里活动。七号监四名看守中,除何景祥、魏金城是地下党员外,另外两人也是可靠的积极分子。

1948年3月,中共上海地下市委工委委员王中一和受他领导的一百多名地下党员、积极分子先后被敌人逮捕。1949年初,王中一等被国民党特刑庭判刑后便押到上海监狱。中共上海地下市委为保护狱中同志安全,决定由市委委员、工委书记张祺,通过中共上海警察工作委员会(“警委”)委员苗雁群同志加强对监狱地下党支部的领导。至此,监狱的地下党支部与狱中的王中一、华德芳(中共中央南方局联络员)、虞天石(中共慈镇县委书记)、王明远等狱中的共产党员正式取得联系。赵英盛、何景祥等根据党的指示,调查了解被捕党员在狱中的表现,并在十分险恶的斗争环境下,多次向王中一等转达地下市委的指示,积极开展狱中斗争。

叁

十万火急的移押令

1949年3月,提篮桥监狱典狱长孔祥霖眼看国民党败局已定,便向司法行政部呈文请示,提议将狱中的特种刑事犯(主要是因从事革命活动而逮捕入狱的“政治犯”),全部转押到台湾或其他“安全”的地方。4月24日,国民党司法行政部派军统特务王慕曾来沪接任监狱典狱长。王慕曾早年参加军统,当过县长,后因内部倾轧,赋闲在家。王到任不久,司法行政部突然下达将狱中全部特种刑事犯秘密押解到浙江舟山或福建厦门的批文。王慕曾接到命令,立即伙同警备课课长霍春生同去财政部和淞沪警备司令部,申请秘密解押经费和船只,准备押解“政治犯”逃离上海。

中共地下市委接到监狱地下党支部报告后,由张承宗、张祺召集“警委”负责人进行反复研究,初步商定先与在市郊活动的中共游击队取得联系,同时布置监狱地下党支部,一旦得悉敌人要集体屠杀狱中同志,就争取把囚车司机和押送人员,调由地下党员和积极分子担任,待囚车离开监狱,便直驶游击队活动的地区。若敌人以个别提押枪杀监中同志,设想先通过警备司令部的地下党搞一辆军车,然后在监狱地下党配合下,以转押“政治犯”为名,把狱中同志用汽车劫出监狱,再驶入市郊游击队活动区。劫狱的方法和行动时间,待各方面准备就绪再定。

肆

营救狱中革命志士

5月中旬,人民解放军已逼近上海,国民党政府陷于一片混乱,大小官员正忙于逃命,5月17日国民党淞沪警备司令部军法处突然下达密令,要王慕曾以“转押”为名,迅速将政治犯押往吴淞蕰藻浜附近,秘密枪杀。狱中同志的生命危在旦夕。在上海负责情报策反工作的吴克坚,此时亦接到中共中央社会部命令要求全力以赴营救狱中同志。

吴克坚布置中共地下党员林亨元,从速摸清监狱长王慕曾的动向及可资利用的关系。经过紧张工作,发现王慕曾来沪接任伪典狱长之后,为寻找靠山,同国民党前淞沪警备司令杨虎偶有来往,而杨虎与中共中央社会部亦有联系。吴克坚分析了这一情况后,果断决定,立即选派地下党员,通过杨虎的关系,以民主党派的身份,对王慕曾进行策反。

5月18日前后,林亨元和我情报人员祁式潜、翁正心等,在提篮桥附近的一家西餐馆里,同王慕曾进行多次洽谈。林亨元等反复阐述了共产党对国民党军政人员的政策,要他解除顾虑,顺应潮流,在上海解放前夕为人民做些好事,给自己留条光明出路。经过反复教育和敦促,王慕曾终于表示不执行国民党淞沪警备司令部的命令,尽力保护狱中同志的安全。

达成秘密协议后,王慕曾对狱中同志的生活条件进行了改善。当淞沪警备司令部派人前来提押“政治犯”时,他以“监狱属司法行政部管辖,提押犯人需请示后再定”予以推托;当警察局派人要来押解“政治犯”时,他又借口“手续不全”不让其提押。

由于地下斗争的特殊环境,中共地下市委与中共中央社会部没有组织上的直接联系,因此,无法及时了解到林亨元、祁式潜、翁正心已策反王慕曾的重要情况。5月23日,市委针对敌人很可能随时对狱中同志下手的危急情况,又作了紧急部署,决定改变原来的劫狱计划,立即组织监狱地下党和外围积极分子,以“保护监狱安全”为名,从敌人手中夺取枪支,控制监狱各要害部门,保护狱中同志安全。

5月24日上午,苗雁群向监狱党支部传达了市委决定后,一场夺取枪支的战斗在上海监狱打响。上午8时左右,赵英盛带领了地下党员宁奎元、尹志超、何景祥、张宝善等在枪间门口集合,并发给每人一块红布条作标志。他们先向主管枪间的看守警王庆云宣传共产党的政策,接着要他打开枪间发枪。王庆云听后不敢作主,要请示警备课长霍春生后再定。霍春生来后,开始不同意发枪,在场的地下党同志不断宣传政策、施加压力,并规劝:“外面战势这么紧,工厂、学校早已组织护厂护校,我们这么大的监狱不发枪保护,万一发生犯人暴动,你担当得起吗!”霍春生被迫同意发枪。早已等候在枪间门口的地下党员和积极分子拿到枪支后,按照赵英盛事先的布置迅速到各个岗位担负警戒,并迅速占领了监狱各制高点、岗楼,控制了监狱的电话总机、档案室等要害部门。他们在当时监狱四周还是敌特遍布,蒋军还在苏州河以北及沪东地区负隅顽抗的险恶的环境中,坚持斗争三昼夜,终于在5月27日迎来了人民解放军,从而结束了国民党政府对上海监狱的反动统治,完整地保护了这个远东最大监狱的全部设施。

|