|

随着生活水平的逐渐提高,人们对居住环境的要求也在逐年提高。居住小区作为城市生活最基本的单元是实现社会和谐稳定,提高人文精神的阵地,因此做好小区的规划建设,是时代的迫切需要。目前,我国住宅小区建设正在大规模地进行着,新建、扩建、改建的居住小区不断涌现。新建设的居住小区越来越漂亮,设施条件也越来越好,但在使用时,效果往往不尽人意。模式化、千篇一律的规划设计让小区的使用主体—居民感觉仿佛离小区越来越疏远。不仅无法满足主体的需求,严重损害小区的场所意义,当然也无法达到设计实现小区作为“人类理想栖居”的追求的目标。本文以北京新发地潘家庙小区为例,探讨该小区的“研究型”规划设计,在深入调研和分析问题后,采用传统规划模式的同时并结合当今社会需求与空间的场所意义,提出场所在小区规划设计中的具体运用的新思路。本该规划规划既体现“实体设计”又有“社会规划”,对我国小区规划建设具有参考价值。

项目区位图

一、小区规划特点与评析

新发地潘家庙小区,区位优势明显,地处丰台区新发地,地段北面是城市公园与南四环相望,西南是南环铁路,西面紧邻京开高速,东面是绿地,地段交通极为便利,地段优势明显,为理想的小区规划建设用地。其规划目标是建成契合城市文脉,融入物质与社会环境,倡导“场所理念”的整合策略,最终实现小区空间环境的场所意义。该小区用地由两部分组成:一部分为回迁房用地,一部分为商品房用地。使用功能上存在着所谓“穷人”与“富人”的对象的差异性问题,所以规划不能照搬普通型住宅区的传统模式,更不能因功能所要服务对象的差别就采取严格的地块隔离规划或门禁制度。本规划从空间结构、功能布局、交通系统等主要因素着手,引入场所理念,并对规划中存在社会问题作出反映并贯彻到整个规划设计的始终。

二、 基于场所的空间布局

本规划在居住空间的组织结构上突破传统邻里单位的树形结构模式,并试图使居住空间与丰富多样的具有网络结构的邻里生活相适应,向多功能复合的空间回归,重新审视对居住空间中人的认知、参与以及秩序。

潘家庙小区内住宅全部采用南北向总体布局,北高南低。东西南北方向各布置步行景观道,小区被景观大道自然分成四个组团,并通过中间的公共活动广场统领全局,形成小区中心场所,具有强烈的可印象特征。

丰富的场所空间,小区建筑群均南北错落布置,空间北高南低,布局结构分明。小区中间一条景观步行道贯穿南北,并作为一条主轴线控制整个小区的空间结构。建筑的错落布局,不仅形成丰富小区景观,也形成了形态各异的院落空间。通过动静分区的网状道路系统有机联系,构成了公共空间、半公共空间、以及私密空间等有机的场所系统。通过空间的场所化、复合化的多元化组织,使小区具有鲜明的空间可识别性特征,形成独特的场所精神氛围。这样的空间组织不仅能获得更多的阳光而且与夏季风的主导风向一致,减少流行病的发生,具有鲜明的地域性。

规划总平面图

三、基于场所的功能结构

社会的急剧转型,住房的社会化以及人们需求和活动的多元化,直接导致小区功能结构的变迁。该小区使用功能上包含了回迁房和商品房,规划没有将回迁房与回迁房进行严格的分区,而是对小区功能进行统一规划布局。小区共有分为四个组团,在体现甲方任务书的前提下,规划根据道路走向灵活布置商品房和回迁房。在北侧主要布置商品房,南侧布置回迁房,中间布置一条浅水面和绿化作为边界,既丰富景观又不会给人心里上造成影响。

小区商业服务设施主要布置在人流密集的北侧入口,并沿着中心人行景观大道的沿线向小区内部延伸,直到中心广场,结合中心会所,形成多功能混合功能区。小区南侧沿着景观步道分别布置小买部,以方便居民的多元化需求,中心布置公共服务中心和一个幼儿园,构成小区公共的活动中心。

建筑群的错落布局创造了不少“金角银边”的用地,利用这些用地布置市政设施、结合交通组织等,结合小区人车分流的交通功能,使小区的居住、购物、活动等各项职能空间有机统一,而是形成场所化的空间,具有较强的魅力,吸引着人们在这里参与不同的交流活动如购物、演出、交往等,增强小区社会凝聚力和归属感,久而久之形成小区独特的场所意义。

小区鸟瞰图

四、基于场所的交通组织

美国城市规划家凯文•林奇(K.Lynch),根据自己的理解,提出场所空间的五要素,道路、边界、区域、节点和标志物等,揭示道路在形成具有具有凝聚力的场所空间环境中的重要作用。目前,随着汽车数量急剧增加,人车混杂问题成为现代居住小区交通的主要问题。道路不单单肩负交通功能,同时也具有促进人际交往,引导空间景观,区分小区内外,增强小区的可识别性的作用。

本规划在小区北端和西侧布置交通出入口外,进行交通机动车与步行交通组织,还南侧和东侧各开一个次要的交通疏散出入口,以备应急。

潘家庙小区根据规划要求,地段北、西、东向各退红线10米,西南退20米,该规划利用此周边的退距,作为小区的机动车道进行组织交通,实现小区的人车分流,并作为小区的边界,即周边布置机动车道,小区内部为人流步行道。车流可以通过北侧、西侧城市道路进入小区周边的车道,并达到地面或地下停车场。

主要人流可以安全地从北面大门畅通无阻的进入小区中心,并且直达南面大门,在这里人们可以自由的选择自己的生活如购物、集会、交往等,也可以享受这条林荫步行道带来的自然风光。人车互不干扰,大大提高了出行效率,增强小区的归属感。除此之外,中间的林荫步行道通过开敞空间与城市融为一体。

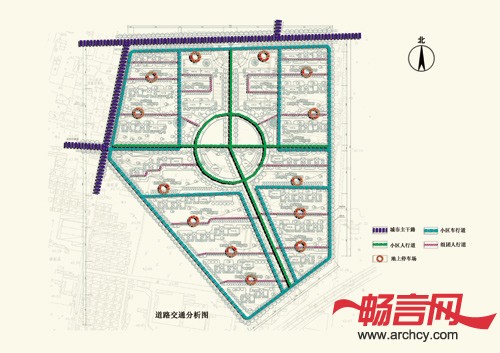

道路交通系统图

五、基于场所的景观营造

美国当代景观大师西蒙兹说过:“人们规划的不是场所,不是空间,也不是物体;人们规划的是体验——首先是确定的用途或体验,其次才是随形式和质量的有意识的设计,以实现希望达到的效果。”因此,小区的景观规划设计并不是刻意的塑造和渲染,而是重在生活之中,从人的角度去理解、把握空间的特性,进而体验场所对于人的意义。该规划采用开放式的空间景观模式,通过结合小区空间布局,达到 “因地制宜”,融入城市的原则。

规划利用周边环形车道与中间景观步行道,布置建筑楼群及绿化,达到小区景观的可识别性。规划结合道路与建筑群界定主要空间,运用植物再将之分成次空间,这样就在一个由建筑物造成的生硬静态的封闭空间中融入了植物材料界定出的亲近的人性化的次空间,增添了空间的层次。此外,规划运用植物材料,建筑小品等连接建筑之间的空隙,成为连续完整的围合空间。无论隔断性是强是弱,它都形成了一个界限,在使用者心理上划分出了界内和界外,引导人们的体验,进而创造出具有场所意义的景观空间。

利用中心的广场绿地与中间步行景观绿化,使城市绿地与小区内集中绿地连成一气,空间上相互渗透。通过周边的线性绿地与小区内部绿地组织的开合空间和线、面性景观走廊的组合,形成一个有机的休闲景观空间序列轴和视觉走廊系统。小区的边界感受由植物强化,树木、草地等通过与地景的结合拉近了大地与人的距离。人们通过掌握这个场所的元素和品质开始,变成更明确的体验,理解整体中的要素及其相互间的关系。所有这些元素在知觉上彼此间的关系形成了一个好的环境意象,它使这个环境的拥有者——居民拥有了心理上的安全感和愉悦感。

景观界面的营造。风格别致的欧式风格,坚定有力的建筑底座,中间不断重复的线脚装饰,顶部简洁的尖顶的屋面造型,再配以温馨明快的色彩搭配与建筑群错落布局,整个建筑空间形成了具有透视和运动效果丰富的景观效果以及给人以鲜明的可印象特征。

沿街效果图

六、给我们的启示

建筑与规划界一直有这样的困惑:为什么现代的小区的建设缺少人情味,归属感,是建设技术的倒退还是手段的缺失?文章通过作者在盘家庙小区规划设计的中标方案,有以下几点启示:

1、创造具有较强的诱发力,平等参与的机遇的居住小区。小区与人们社会生活关系密切,该规划通过合理的空间结构,良好的交通组织,丰富的景观营造,为小区以及城市居民创造交往与平等参与各种活动的条件。通过中心广场,景观步道,非传统隔离或门禁的规划等,使不同职业、收入等人们在相互交往中消除偏见,增强社区凝聚力,无疑现代小区精神丧失的重新回归。

2、提供活动内容的空间容量,能让参与活动的人滞留在空间中,使之各得其所的小区。传统的小区由于过分的注重功能与经济特征,忽视合理的交通组织与人们的各种活动特征,造成人车混杂,空间拥挤,没有足够的活动空间。该规划在满足经济技术指标的要求下,最大可能的组织中心广场,满足日益活动的需要,始终把“人”作为焦点,始终关注空间与生活的契合,因此,生活气息浓厚,赋予场所的使用者以“家”一般的畅快之感。

3、尊重场所的意识和方式。该规划尤其注重人文底蕴的呵护,在建筑、景观设计中,往往通过色彩、质感、装饰、小品等半固定特征因素来传达、诠释社会文化,传承其城市脉络和人文精神。雕塑、砖和小品有不同的表情,所有这些细节都揭示了这些独特的建筑群背后这个场所的意义。

|