|

在具有浓郁人文气质的旧有环境中设计建筑,历来是建筑创作的"禁区"之一。原有的人文环境因时间的不断积累,而被人们认同为带有精神意义的生活空间,它们不但成为几代人所共同辨识的集体记忆中的一部分,甚至已固化为一种特定的生活方式 。所以新建筑的创作从一开始便被负载了许多的"枷锁",这种"枷锁"便是该人文环境所显现的物有的历史价值、文化价值和社会价值。正因为如此,设计师一般都会很慎重地加以处理,并多以新的形式从属于旧形式,或是以一种中性的抽象化的符号式的手法来求得与旧建筑的协调,这成为该领域的显学而在实践中占据了主导地位。"他者"正是针对此而言的一种另类的设计观念。

"他者"的建筑强调与原有建筑的差异性,在形态上以一种对比的方式出现,所以从形式上看,新旧建筑是毫不相干、无所联系的。针对旧建筑而言,新建筑是以"第三者"的身份出现的,故而称之为"他者"的建筑。"他者"的背后蕴涵着许多深层的意义,它以更加深刻而含蓄的方式取得与旧有建筑的真正共生。对此,我们可以从以下几个方面结合实例来加以剖析。

一 历史的断面

如何看待历史性建筑的历史价值问题,是一种新的建筑形态何以成为可能的首要因素。以"他者"作为一种设计观念,所凸现的是历史的独特性和历史价值的不可替代性,是将旧建筑的历史性放在中心地位来对待和考虑的。作为旧有环境中的建筑,新的形态构成并不通过相似性去延续历史的生命力而是通过我在"割断"与历史的联系来表现历史性建筑的人文价值,从而在不同的时空脉络中寻求各自的定位。自身内敛的"他者"的状态能凸现建筑延续的历时性的过程,体现历史在不同时期的特定表达,从而使人们能够看到历史的不同断面在建筑上所留下的烙印,以及暗含在背后的意义。

历史的断面是新的形态的切入点,它以"他者"的状态标明着同旧有历史的距离。形态的强烈反差体现了时代的变迁及注入其中的新的意念的思考,从这个意义上讲,并立的"他者"使得历史更加鲜活和富有魅力。截然不同的建筑形象所表达出的是一种发展的必然,这不但是对历史的尊重,更是对历史的强调,其逻辑性在于―――以形式上的"他者"使新旧建筑在意义系统的层面上彼此揭示和相互作用,在形态的冲突中完成意念上的整合。"历史"由此嬗变为最直接的工具。

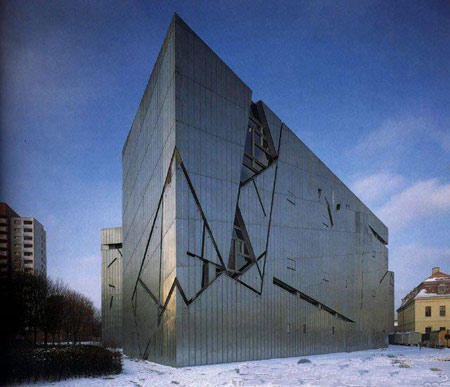

柏林犹太博物馆(图片来源:百度)

柏林犹太博物馆是原有柏林博物馆的犹太部分的扩建,是由以思考型建筑师和"纸上建筑"而闻名的解构主义的代表人物之一是布斯金设计的。原建筑是巴洛克式的风格。该地区的人文岁月相当复杂,直至1988年柏林墙仍然穿越此地区,因此这块基地代表了不同族群、不同意识形态,甚至不同历史结局的多样性图腾。里布斯金的方案以一种"他者"的身份,冷静地进入这一复杂的具有历史性经历过文明进程的地段。建筑在时间和空间上对于种种限制的"解构", 实际上是对现存人文环境的一种颠覆。扭曲的、痛苦而蜷伏的形体同老馆稳重、理性和沉闷的形态形成了强烈的对比。这种形体组合给人的视觉冲击是强烈的,它提醒人们:"历史在这一点上永远是凝固的。"对于传统建筑风格的切割,暗含着血淋淋的历史断面。这种试图唤醒人们心中的记忆,唤醒那段德国人对于犹太人血腥杀戮的历史。

柏林犹太博物馆实质上带有强烈的历史批判的色彩。稳定、安详的老馆与呈碎片状态的带有暴力化碳向的新馆成为历史张力的两极。在这种对抗中,设计者希望人们能够思考历史,思考犹太人身处历史长河却又四散飘零的历史宿命。更进一步讲,设计中的许多非理性的、曲折的、中断的线性空间,以及里布斯金所强调的代表主体的"空无"(void)空间,都营造出一种批判性的气氛,好似一个流血的伤口,那种瞬间所传达出的失落、惧怕和空无,难道不是对生命"缺席"的一种抗议吗?这是对一场灾难和民族浩劫的有力控诉,然而这便是历史和历史残酷的真实性。异构的形态真实地展现出了带有悲剧色彩的历史角色,历史瞬间得以" 得活 "由此可以看出, 历史事件成为构思的最初动因。里布斯金曾说:" 我的创作和方案,希望能成为如今已显疲态的建筑样式的一个另类选择,或者,以之作为一种批判也好。"这里没有延续和借鉴,"他者"冷峻的目光剥去了一切虚假的历史外衣.在形态上,也丝毫无法找到"上下文"的承接关系。在这个没有中介的过程当中,作为"我"的旧建筑,真实地展现了历史的一个侧面。无疑,"他者"的建筑以超越历史的手段,把握住了建筑发展中的历史性结构,深刻地表达了对过去的追问和对未来的思考。

|