|

“图像社会学批评与实践”作为当代艺术教育研究课题,起始于生活周遭的内容正被越来越廉价的图像稀释与搅拌的挑战,它旨在在图像的普遍性、本体性、跨域比较以及图像文化结构与视知觉阐释机制等方面,激活视知觉的文化反思能力。这正是我们设想步行博物馆的理论出发点。

“我们生活在一个失落传统的时代”。这是一句常被人们挂在嘴边的话语,而杭州中山路步行博物馆群计划正是为了在生活中渗透传统与历史而策划的。

为更好地把握博物馆建设主题,准确凸显杭州中山路唯一性文化特征,我们对广州、中山、南京、青岛和杭州五城市进行了人文调研,以期从中获取步行博物馆内容建设的借鉴。通过调研显示:

一、广州和南京以“中山路”的保护性改造、批判性改造和再生性改造策略为龙头,牵动了自身在中国南部与中部的社会发展,但在“人文”和“生态”层次上,这两座城市均有不同的历史局限性和政府在“改造”策略针对性上的文化缺陷。因此,证明了拥有悠久历史积淀的城市价值,是与“有生命的历史”合谋后才能产生的所谓有生命的历史是指:幽暗的历史,总是要有几个动人的故事或事件才能烛照而显示意义的道理。

二、“民国建筑”是集现代中国社会转型的政治、文化(宗教)、思想乃至公共精神的社会实践结晶,是今日中国建筑精神不可或缺的基础。“民国建筑”在南京旧政府首都被集大成地体现后,迁徙流转至当时的二线、三线城市,跟当地地缘政治、风俗、民情结合后多有改变的情况,一方面说明“民国建筑”是形态丰富、不断发展的概念,同时说明:建筑如果不能传递精神,不对精神文化产生影响,它就只是一栋房子的道理;另一方面也体现了各地因地制宜的创造性消化能力。

三、在今天只重结果,不重过程的肤浅时代,“过程”的经验非常重要。其次,以价值为判断的“物质主义”,最让人担心的是以片面的商业价值观取代文化价值观。因而我们构建了“公民礼堂”及相关节日(中山文化节)、礼仪、产品研发营销、“行走的博物馆”方案,希望奉献给“有机更新”项目。

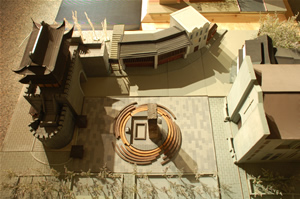

在展现形式上,鉴于博物馆已从“四壁合围”的方式向公共空间发展的趋势以及杭州中山路空间条件的局限性,“一个步行博物馆”计划将以“微型·显微”形态和方式,漫布于中山路历史文化遗存的节点上,追求博物馆生态化。我们以个体为最小的细胞单元作为博物馆展示的基本元素,凸显不同细胞的差异性,组成街区历史的整体图片。

“步行博物馆” 不是以物质和建筑为核心,而是以“人”和”事”为核心,是一个“人事”沧桑的博物馆。它关注杭城的市井生活中蕴藏的历史资源,对之进行充分的历史开掘以建立起展示的体系。凸显在历史背后人的因素,以口述史纪录片的方式为主体,以人物经历为线索,以地方居住与文化互动为关键,打破了传统博物馆的选材局限性。这是步行博物馆对于传统的突破与超越。

基于我们的理念构想,根据中山路“有机更新”规划“四街”的红线图,休闲“布袋式”空间同历史、人文、奇人轶事、百工百业线索以及“步行博物馆”的微观化三者将密切结合,达到“休闲漫浸于文化”的品味·品质生活的境界。

作者简介:

杨劲松 教授,中国美术学院综合艺术系主任,总体艺术工作室导师

1955年出生于山西省榆次市.1982年毕业于广州美术学院版画系 学士学位。1988年毕业于浙江美术学院版画系 硕士学位。1991年赴法国艺术交流,加入巴黎艺术家协会,德国BBK成员,艺术考察。1993年应德国柏林世界文化中心主任邀请列席中国前卫艺术展担任艺评工作。997年应聘于西安美术学院版画系,教授。出版专著有《黑白史-中国当代实验水墨》、《重叠的肌理》、《在路上》、《杨劲松画集》。

|