|

一身普通的深灰色棉布衫,朴素得如同其设计的建筑——台下的多西衣着简单,虽年逾八十,却精神矍铄。

日前,印度建筑大师多西应邀来深担任前海地区概念性规划国际咨询评审会主席。评审结束后,多西举行演讲并接受了笔者的访谈。

多西是在西方现代思想教育下成长起来的印度第一代建筑师,为西方建筑大师勒·柯布西耶最亲近的弟子之一。虽然深受西方现代建筑理念影响,但他却巧妙地将其与印度当地自然、人文环境相结合,走出了一条植根于印度本土文化的“新印度建筑之路”。

多西多次强调:“你不能要求建筑作品既是全球的,又是本土的。你必须将二者结合起来才能体现出独特的设计文化。把建筑形式植根于其生长的土地是我多年来一直追逐的目标。”

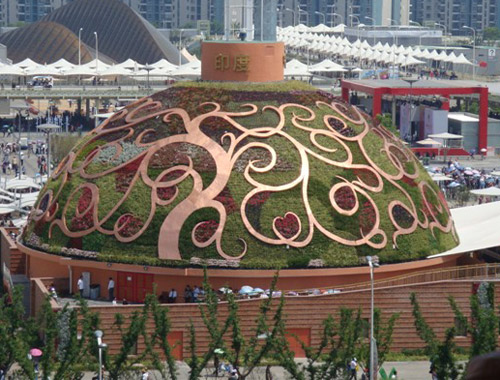

印度馆外景(图片来源:百度)

“印度情结”贯穿始终

“我们生活在一个具有伟大文化遗产的国度,这是一个表现过去如同妇女穿戴沙丽一样容易的国度。”与多西齐名的印度建筑师柯里亚曾这样说过。这种在印度文化中寻找设计灵感的理念在多西的建筑实践中得到了体现。

最富代表性的作品则是多西1981年为自己设计的桑珈(Sangath)事务所。该建筑充分体现了多西追求地区共鸣的建筑思想。在这里,拱形屋顶的比例、结构以及基座都与印度神庙相似。风、雨、阳光、水等自然因素也以不同的方式融入其中。

“在印度独特的宗教及气候背景下,一些影响人们生活的自然因素如:风、雨、水、洞、树等被赋予了一定的象征意义,并成为印度传统建筑文化的重要组成部分。”多西说,在他的每一个建筑项目中,他都会融入被重新定义过的印度传统文化特征。它们以一种节能、低碳的方式体现在建筑中。比如,“水”,在印度这样一个炎热的国度,水的重要性已经融入印度宗教和思想深处。因此,无论是印度教的神庙或者伊斯兰的清真寺、宫殿和城堡,处处都可以看到“水池”的存在。在多西设计的桑珈事务所中,拱顶雨水的集收和排散通过滴水和排水渠引入庭院中的水池,降温节能的同时让人找到宗教信仰的共鸣。

|