|

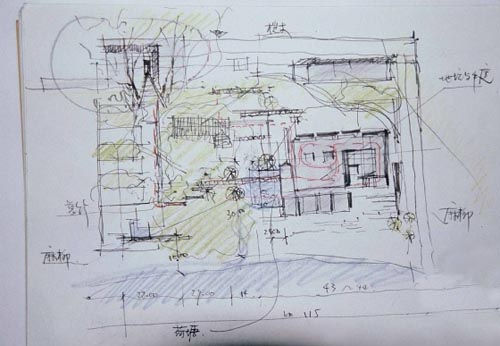

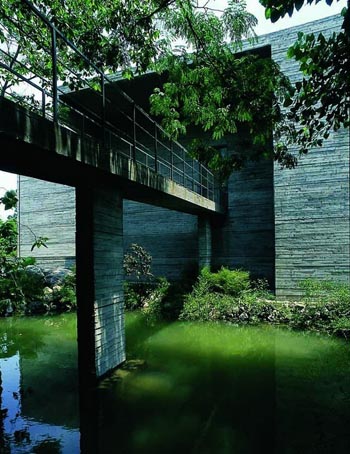

博物馆用地是河滩与竹林相间的平地。主体位于其中最大的一块林间空地上。其余三块空地分别为前区停车场,露天展区,后勤附属用房。竹林成为其间的自然分隔。路径串连起各区域,沿途逐渐架起,临空穿越慈竹林并引向莲池上的入口。博物馆采用展厅环绕中庭的布局,利用建筑体块之间的间隙组织光线,展品和风景。

博物馆藏品以石刻为主题,建筑则希望表现一部“人造石”的故事。针对当地低下的施工技术以及事后改动随意性极大的情况,采用 “框架结构、清水混凝土与页岩砖组合墙”这一特殊的混成工艺,利用组合墙内层的砖作为内模以保证混凝土浇筑的垂直度,同时成为“软衬”以应付事后的开槽改动等。整个主体部分清水混凝土外壁采用凸凹窄条模板,一是为了形成明确的肌理,增加外墙的质感和可读性,同时,粗犷而较细小的分格可以掩饰由于浇筑工艺生疏而可能带来的瑕庇。希望既满足建筑追求又解决中国的问题。

中国的建筑项目通常事前策划不严密,事后改动随意性极大。组合墙的内壁采用砖砌抹灰,可以应付开槽,埋线,装配挂钩支架等事后改动。

由于施工技术原始,难以在浇筑过程中保证墙体的垂直度,利用先砌内壁后浇外层的作法,可以将内壁墙体作为模板,易于保证垂直度。

我希望寻找到一种方法 ,它既在当地是现实可行,自然恰当的,又能够真实地接近当代的建筑美学理想。

|