|

进入21世纪以来,建筑行业面临着来自多方面的挑战,其中有来自国外设计公司的强大竞争,以及来自更发达城市的设计公司的竞争(如上海、北京的设计公司)。同时快速发展的城市建设带来了越来越紧迫的设计任务和设计时间,层出不穷的新材料、新技术,以及新的设计思想,这些都要求设计人员要不断更新自我,进行再学习。未来的设计行业将会蕴含更高的科技含量和更丰富的设计思想,并达到更高的工艺水平。

2006年美国建筑师协会曾经发出过一个警告-不懂建筑信息模型(BIM – Building Information Modeling)的建筑师,不久的将来将失去获得OFERR的机会。更确切的说,在美国正在推行BIM,随着BIM的推广,所有的建筑业务,包括设计,设计审核,预算,工程管理等等,将会整合到一起。

那么BIM是什么?它会给行业乃至整个社会带来什么影响?应有怎样的态度对待BIM的发展大潮?结合收集整理的资料和作者自身的理解,本文试图探索这些问题的答案。

BIM

BIM这一方法和理念由欧特克公司在2002年率先提出,现已在全球范围内得到业界的广泛认可,被誉为工程建设行业实现可持续设计的标杆。

那么BIM是什么?是名词,还是动词?是很多软件的集合,是一种新技术的统称,还是行业的发展方向?对BIM,每个人有个人的理解,各大公司有自己的解读,下面作者从不同的角度描述BIM,希望使读者产生自己对BIM的认知。

BIM定义

对于BIM,最通用的解释是:BIM(Building Information Modeling),翻译成中文就是,建筑信息模型,它就是通过数字化技术,在计算机中建立一座虚拟的建筑,一个建筑信息模型就是提供了一个单一的、完整一致的、逻辑的建筑信息库。

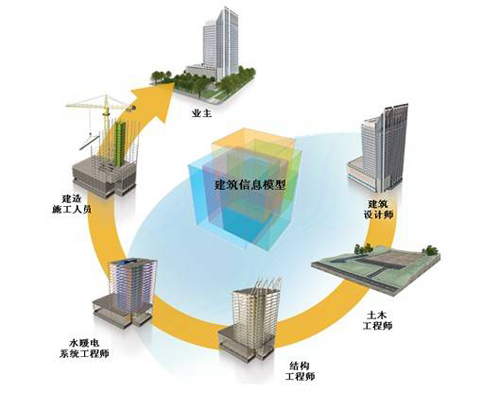

BIM一定是贯穿在建筑整个生命周期中,使设计数据、建造信息,维护信息等大量信息保存在BIM中,在建筑整个生命周期中得以重复、便捷地使用。图1显示了在建筑设计、建造、维护的整个过程中,围绕的核心就是BIM。

建筑全生命周期中的BIM(图片来源:百度)

对BIM的自我理解

BIM,在某种程度上我们可以把它看作,建筑行业数字化、信息化进程在进入21世纪后,出现一个由量变到质变的临界点,或者说过渡阶段。当我们需要一个说法去标记这样一个阶段时,BIM就是众多说法中最为人们熟知、占绝对优势的一种说法。其实BIM的内涵及外延早已超出了模型的范畴,也延伸出了建筑行业,甚至到整个工程行业。

从信息应用的本质来说,BIM应用的目的是把隐含的的建筑信息(设计等方面)显式化。从时代发展的脉络来说,BIM要做就是把以2D图纸为基础的设计交付手段转变为3D模型为基础。

我个人理解,BIM除了只定义了纯数据方面的一些内容,还应该包括人的行为方面的内容,简单说就是应该包括一个协同工作的模型。这个协同工作的模型就是定义建筑从业人员如何在同一个数据模型下的协同工作的规则。

图2是BIM实施的一个示意图,左边的网状图表现的是目前国内建筑业的工作方式。这种传统的工作方式有两个特点:一是人员关系复杂且效率低;二是没有统一的数据模型,大家各自建立一套数据,这就很容易导致设计出错,数据冗余,而且人员间难以协作。右边的图则是一个理想的BIM工作方式:一是统一的建筑模型,二是所有的相关人员在一个定义好的规则下与该建筑模型打交道。

BIM到底是什么

下面的文字来自资深BIM咨询师何关陪先生的一篇Blog,借用何先生通俗、诙谐、深刻的语言说说BIM到底是什么:

时至今日,大部分干这行的地球人好像都知道BIM是什么了,不就是Building Information Modeling或者建筑信息模型吗?您说的没错。

BIM的定义网上都有,查BIM, Building Information Modeling或建筑信息模型都能找到,维基百科、百度百科应有尽有,说法五花八门,但都有一个共同的特点,一个字,玄。三个字,相当玄。越看越不知道这个东西能帮您干嘛,可能唯一容易理解的是要用新的软件,诸如Autodesk Revit, Bentley Architecture, Graphisoft ArchiCAD和Digital Project等。

然后就有人去用了,然后大家又都不用了,道理很简单,好像还不如AutoCAD来得快。

但BIM却没有因此退出历史舞台,反而越来越热闹,在发源地美国热闹得不亦乐乎,连美国的国家BIM标准都弄出来了。而且百尺竿头,同所有山姆大叔好的和不好的东西一样,非得冲出美国,走向世界。

香港一直是亚洲的潮流风向标,BIM也不例外,这几年,用BIM的项目大大小小早就超过100个了,看样子可以用一句话形容:一发不可收拾。

香港是一国两制的地区,最大的特点是那里的业主们一定是无利不起早的,这么看来,BIM一定是为香港的业主带来了利益了。

BIM可能真是个好东西! 这么说来,国内干这行的地球人好像还没完全弄明白这回事,但有一点是尝试过了的感觉到,BIM不是简单地换一个软件。

BIM平台软件发展史

下面介绍目前国外几个主流BIM平台软件的发展史。国内BIM的发展基本上从2002年以后,而且目前还没有自己平台软件,这里就不做具体介绍。希望,在不久的未来,国内的建筑业软件厂商能参与到BIM基础软件的竞争中,共同推动中国乃至世界BIM的发展。

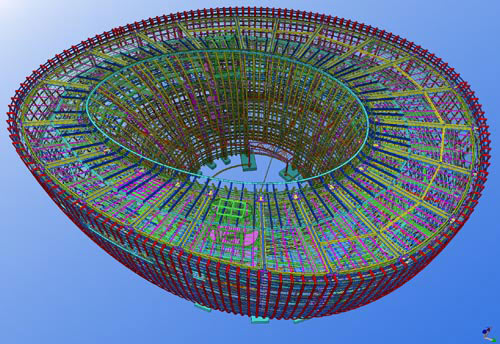

BIM可能真是个好东西! (图片来源:百度)

Revit时间表:

1982 - Autodesk公司成立

1983 – Autodesk公司发布AutoCAD 1.2版本

1989 – Parametric Technology公司发布Pro/ENGINEER 的第一版本

1992 – Autodesk公司发布DOS版本的 AutoCAD 12 ,并是AutoCAD成为CAD软件的“同义词”

1997 – Charles River软件公司成立. 其核心研发团队来自Parametric Technology 公司

随后,Charles River 软件公司改名为Revit Technology公司

2002 – Autodesk 公司以1.33亿美元收购 Revit Technology公司,Revit 成为Autodesk公司建筑领域的旗舰产品,并突破了AutoCAD平台有20年历史的DWG文件 的桎梏

2008 – Revit 2009 发布,其建模和渲染引擎得到很大提升

Bentley时间表:

1985 – Keith Bentley成立了 Bentley Systems公司

1986 – 建筑师 Erik De Keyser在IBM UNIX上开发了Bricsnet's最初的建筑建模软件.

The first CAD software created by Bentley Systems is called PseudoStation and it allowed users to view Intergraph IGDS drawings files without Intergraph software or hardware.

1987 – MicroStation 发布,提供了编辑IGDS文件的功能

Intergraph收购Bentley50%的股权

1987 – Bentley 创建了DGN 文件

1995 – Bentley 在MircoStation上开发了高级实体建模功能,并发布了针对Windows平台的MicroStation 95

1996 – MicroStation/J V7 发布.

1997 – Bentley在获得 Bricsnet's 建筑建模软件后,将其打造为MicroStation TriForma的核心技术,并在MicroStation上发布了它的第一个BIM应用程序.

2002 – MicroStation V8 发布

2007 – Generative Components 发布,它实现了使用编程语言建立模型

2008 – MicroStation V8i BIM软件发布,它实现了实时的建筑平、立、剖和裁剪平面视图

ArchiCAD时间表:

1982 - 在匈牙利首都布达佩斯ArchiCAD的开发被启动

1987 – ArchiCAD发布。ArchiCAD被认为是第一款个人计算机上2D/3D的CAD制图软件,并被标记为第一款BIM软件产品

2007 - 德国的一家CAD软件公司Nemetschek AG收购Graphisoft

形成有BIM特色的建筑行业新的数据“标准”(图片来源:百度)

BIM软件发展策略

各种计算机软件的协作是很重要的一个方面,建筑设计所涉及的专业软件是相当的多,有土木、建筑设计、结构设计或分析、建筑分析、建筑设备、招投标、概预算、采购、仿真、效果渲染、施工,等等。如果所有软件都要求能使用统一的三维模型,就要求所有的软件能无损的读入和写出三维数据模型,要实现这个想法,可能方法有:

一是生产一个“超级软件”,它包括了所有的功能,这样就绕过了读写三维数据出现的冲突。但是无论从软件公司的角度,计算机硬件的能力,还是从软件购买者的角度来看,这是不可行的。

二是对于拥有种类比较全的BIM建筑软件产品线的软件公司,以BIM建筑设计类软件为核心,其它类的软件能通过各种数据格式和核心设计软件的数据建立联系。就Autodesk而言,可以用Revit系列建立核心数据,通过各种方式使其它外围软件能够正确的读入写出Revit产生的核心数据。例如图3中,用Revit建立了核心数据,然后通过Revit extensions插件建立与结构分析软件Autodesk Robot建立联系。

办法三是建立一种统一的建筑数据格式。该数据格式要能支持建筑全生命周期的信息,相当于建筑设计软件间交流的“国际语言”,然后所有的建筑软件都要能够支持这种格式,那么建筑软件间的数据交流就可以通过这种方式实现。目前,IFC格式做的就是这个工作。但IFC本身还不成熟,同时,IFC并不能很好被各主流建筑软件支持,这两个问题导致了大部分软件还无法利用“国际语言”无损交流。

历史的经验和当前发展的态势来说,方法二和方法三都有人在推动,具体哪种方式会取得行业认可,成为行业规范,现在还难说。也许像AutoCAD的DWG是事实上的工程行业标准一样,方法二和方法三会逐渐融合,形成有BIM特色的建筑行业新的数据“标准”。

中国的BIM

BIM是从美国发展起来,逐渐扩展到欧美,日本,新加坡等发达国家,在2002年后,国内逐渐开始接触BIM的理念和技术。下面首先介绍国外BIM的发展现状,然后列举国内BIM发展存在的一些关键问题,最后阐述对国内BIM的发展,建筑行业从业人员良好的心态。

国内外BIM现状

这里主要介绍美国的BIM的发展。日本,新加坡还有我国香港地区的BIM发展态势和应用的水平都很不错,但和美国BIM的应用层次还有一定的差距。所以这里主要介绍美国BIM的情况。了解美国的BIM情况,在现阶段可以树立我们BIM发展的追赶目标,学习其先进经验和BIM实施的教训,少走弯路,他山之石,可以攻玉。

美国BIM的发展

美国从很早就开始研究建筑信息化的发展,BIM也是美国公司Autodesk在2002年率先提出。发展到今天,美国大多建筑项目都已应用BIM,有种类繁多的BIM应用,如Spatial Validation,Facility Management,等等。并且在政府的引导推动下,形成了各种BIM协会,BIM标准(美国人这点很好,有协会可以保护行业利益,有规范大家做事情就有据可依)。这里不对美国众多的BIM案例做展开,而是重点介绍美国内务管理局(GSA)在BIM应用和推广上很值得借鉴的操作策略。

GSA

GSA:美国总务管理局,PBS是GSA中的公共建筑服务部门,OCA是PBS中负责把握建筑技术发展方向的首席建筑师事务所。PBS为超过100万的美国联邦政府的工作人员提供优质办公场所的,这些办公场所分布在全美大约8,500幢自有或承租的建筑中。PBS一项至关重要的工作内容是规划,设计和建造新的建筑,或者翻修已有建筑物。当前,PBS管理着不止170个新建筑和维修项目,总计超过80亿美元的流动资金,可使用面积超过3.4亿平方英尺。

在过去的四十年,美国的建筑工业没有像其他行业领域一样跟上因计算机的应用带来的生产力水平的稳步提升。如图4所示。而在这一时期,工程,设施规划,设计和施工方法和技术只出现了相对很小的变化。然而,建筑工业在近几年信息技术应用方面的发展,已足够成熟应对虚拟化、智能化建模技术带来的根本性变化。这是GSA大力发展BIM的理论基础。

GSA为了提高自身建筑领域的生产效率,有效保障纳税人的资产;全面支持全美建筑行业信息化水平的提升;为了探索BIM相关技术在工程技术行业的发展;规范和引导BIM在实际项目的应用,GSA的OCA推出了国家3D-4D-BIM计划,并在GSA的实际建筑项目中挑选一些做为BIM试点项目,探索和验证BIM应用的模式、规则,流程等一整套全建筑生命周期的解决方案。通过这个计划,GSA希望采用已在其他行业确定无疑地证明的计算机可视化,协作化,模拟化和优化设计的能力来提高美国建筑行业的生产力。对GSA自身而言,所有GSA的项目被鼓励采用3D-4D-BIM技术,并且从2007以来,对采用这些技术的项目承包方根据应用程度的不同,给与不同程度的资金资助。

GSA推崇划分BIM应用的难易程度,结合它提供的BIM能力评估服务,使项目团队选择适合自身水平的BIM应用功能。图5显示了出在项目的整个生命周期中从项目启动开始,BIM技术在不同阶段有那些应用。而且从上到下,应用的层次越来越高,复杂度和技术水平要求也越来越高。比如,3D激光扫描和3D几何模型建立相对简单,而智能BIM模型和应用是比较复杂的。

并且GSA建议计划应用BIM的团队,要选择合适的BIM技术,项目小组应进行全面的评估,评估的主要方面包括三个主要领域:1)项目团队的经验,2)技术的成熟程度,3)能获取的资源(如资金)。除了这些除了这些核心,项目组还必须考虑BIM信息如何在项目成员中共享,如何取得BIM服务,在项目生命周期中这些技术何时应被采用。图6显示了这个评估方法的过程。

中国BIM发展的问题

建筑事业是一项集体“运动”, BIM的出现正在改变项目参与各方的协作方式,使每个人都能提高生产效率并获得收益。在中国,一些项目率先应用上了BIM,比如2008北京奥运会奥运村空间规划及物资管理信息系统、南水北调工程以及香港地铁项目等。不过相对于中国的建设大潮,BIM的应用仅仅是“小荷才露尖尖角”,虽然从技术上达到相当程度并不难,但要贯彻到整个产业链,使BIM真正融入建筑师设计理念中,尚需时日。

BIM是市场规范化的产物,是全社会各行业生产标准到位的产物。若想在国内这么不规范的大环境下普及BIM,是件伤筋动骨的事情。这已不是行业的问题,而是整个社会发展的问题了。只有从这个层面去理解中国BIM的发展,像作者这样的 BIM发烧友才能心态平和地回答“既然用AutoCAD一样做了那么多的建筑出来,为何要伤筋动骨应用全新的模式,就算换了全新的模式又能怎样?”诸如此类的问题。

阻碍国内BIM发展的一些原因

既然BIM本身会给建筑相关人员带来这么多的好处,那是什么阻碍了BIM在中国的发展呢,这里概括了一些国内专家的意见和自己的想法,列举如下:

现有的二维设计所带来的不足,被当前产业和市场所容忍。比如,施工人力成本和场地成本较低;由于设计缺陷所造成的工程问题解决成本也相对较低;国内现在大搞建设,设计院有干不完的活,这让大家觉得没有时间去搞BIM软件的培训;同时3D设计的收益和成本未被良好的评估或未被市场所认可。

3D设计及BIM对构件元素具有一定依赖性,国内软件公司基本没有BIM概念的设计软件,而国外软件产品在构件元素的本土化上做的不够,这就使得国内设计院如果要使用BIM设计软件,就必须自己开发构件,这对于设计院来说,是很难承受的。

BIM意味着一个全新的建筑行业的操作模式,如果没有政府的介入,进行大力推行,大家都不愿意去打破目前的操作方式;另外国内也缺失一套可参考的BIM操作模式的实例。

国内个建筑相关企业和国家单位,其业务水平参差不齐,这也成为国内BIM实施的一个阻碍。

很多设计院里的有经验的老设计师不愿意去学习复杂的新的软件,也阻碍了国内BIM的实施。

现有具BIM功能的3D设计软件,尚未在运行速度和功能上达到良好平衡。

很重要的一点,目前国内缺乏系统化的、行之有效的BIM标准,这些标准包括数据交换标准,BIM应用能力评估准则,规范BIM项目实施流程,等。而在美国及欧洲一些发达国家,这些标准早已推出,如美国的NBIMS。

BIM和3D建筑设计在中国

BIM已经作为中共中央“十一五”的重点研究方向,并被建设部认可为“建筑信息化的最佳解决方案”。为什么BIM对中国建筑产业举足轻重?

首先,不可忽视的是中国巨大的建设量,在这个背景下,我们看到了以下几条中国和BIM结缘的必然性。

第一,巨大的建设量带来了大量沟通和实施环节的信息流失造成的损失,BIM所带来的信息整合,重新定义了设计流程,能够很大程度上改善了这一状况。

第二,可持续发展的需求。建筑生命周期管理,节能分析。

第三,国家资源规划管理信息化的需求。

然而,在BIM确定成为大势所趋的今天,作为产业上游的设计行业,是否已为此做好准备?

目前,绝大部分设计院在进行建筑设计时,采用的是全2D的工程制图(方案效果图除外)。仅仅是在需要进行特定分析计算时(比如日照、节能),(一次次重复)搭建并不十分精准的三维(体量)模型。

中国的BIM将由谁来主导?

猜想一:业主(开发商)。这是完全从市场角度出发的推测,也符合如今发达国家的实践。无疑,BIM的最大获利方就是建筑项目开发商。本人曾经参加过一个由GM(通用汽车)全球工程总监主持的讲座,这个面对设计、制造、软件行业的“免费”讲座其实就是GM内部推广其内部BIM系统和标准的“市场活动”!

猜想二:政府(住房与城乡建设部)。这个猜想,来自于“有中国特色的社会主义市场经济”。而很多事实证明,为人民利益服务的中国的政府职能部门很擅长于此。“数字报规”的全面实施,不就是在建设部的一声令下而红遍全国的吗。

猜想三:设计院。说实话,作者并不看好这个推测。之所以把它也列出来,有不少设计院确实在积极的尝试。但大多数只是试探性的局部使用,甚至只是用来做冲突检查。目的,也大多仅仅集中在提高本身设计服务的竞争力和附加值上。只能说是“被阉割”的BIM。

|