|

城市办公综合体因强大的综合功能和创造财富的能力为各国所青睐,其设计是极其复杂且具挑战性的项目,但也有一定的普遍规律。本文针对摩天楼的背景、超高层办公综合体的功能分布、办公层的标准模式及超高层办公综合体的若干配套设施等问题,进行较详细的分析和论述。

一、背景

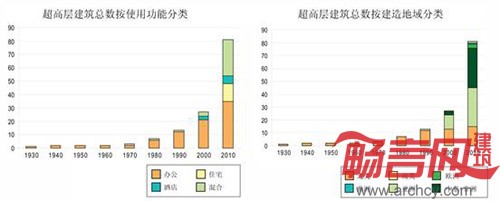

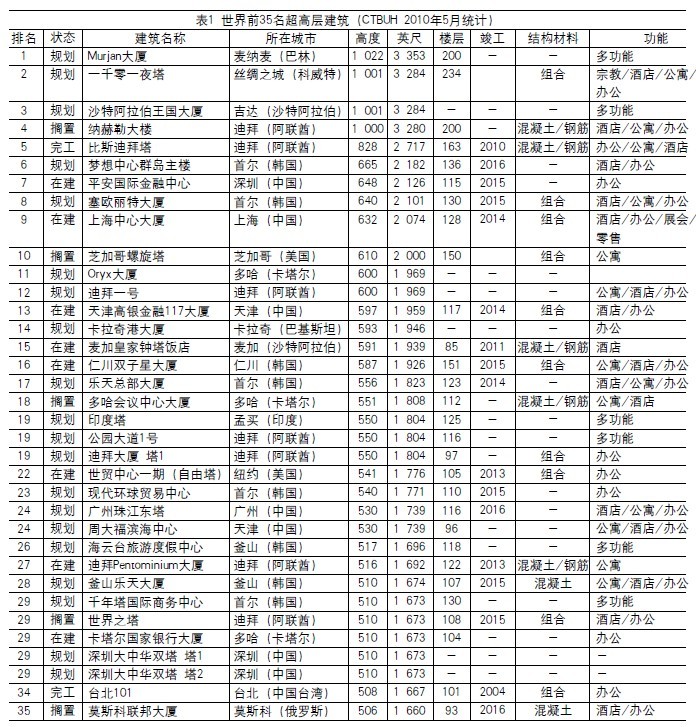

摩天楼是现代城市的图腾,是当今建筑技术高度发达的标志,是城市实力的象征。从20世纪初芝加哥和纽约建造的高层建筑,到现今828m 高的迪拜塔,摩天楼寄托着人类的梦想,体现着人类不断向更高发起冲击、挑战建造能力极限的勇气。这个被喻为“垂直城市”的摩天楼,凭着其庞大、复杂、多样、全面的功能,为人们提供了高效、便捷的商业活动场所,为社会创造着无尽的财富,使得许多国家和地区不惜投入巨资建造,而这些超高层建筑的核心功能都是城市商务办公。亚洲和中东近年来成为摩天楼竞赛的舞台,建设成果尤为突出(图1)。从目前已建或在建的世界最高建筑的前35名(表1)可以清楚地看到,经过30年改革开放的中国大陆、香港、台湾在超高层建设领域取得了非凡成就。

图1CTBUH 超高层分类统计

二、超高层办公综合体的功能分布

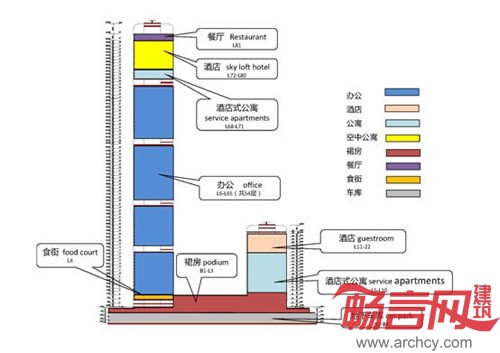

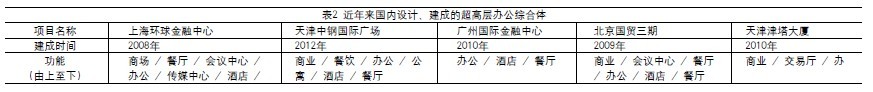

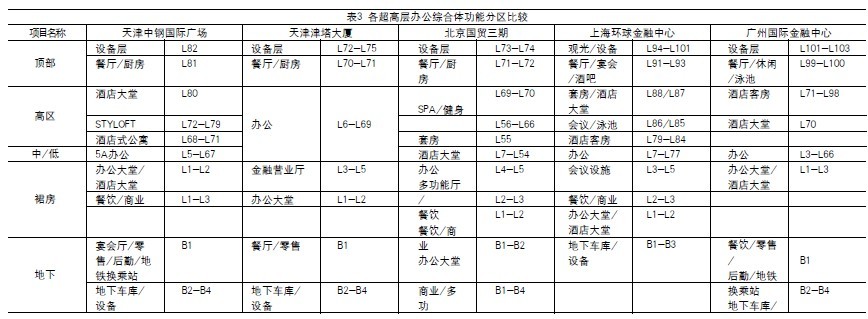

从前面的图、表中我们可以发现,办公类建筑在超高层建筑中占绝大多数,而且相当一部分的超高层办公建筑都是以办公为主的多功能综合体。下面以近年来国内新设计、建成的超高层办公综合体为例,分析其功能构成(表2,表3,图3~图6)。综合比较这几个超高层办公综合体的功能组成,我们可以看出,一个较为典型的办公综合体功能由下至上的分布大体如下:地下停车库;地下一层商业、餐饮;首层各功能入口大厅;公共功能区(提供公共服务功能,常有餐厅、会议中心、商业购物、交易厅等);办公区(常分为低区办公、中区办公、高区办公等);酒店或公寓(酒店及酒店式公寓);顶部的餐厅或观光厅。

一个超高层办公建筑综合体中不一定会同时出现上述所有功能,但可能出现某些功能的复合。各功能区的垂直分布遵循一个简单的规律:标准层使用人数多的功能区靠下布置,人数少的靠上布置。当一个超高层标准层面积从下到上变化不大的时候,体现为人员密度大的靠下,人员密度小的靠上。这是因为在超高层建筑中,人员的上下运输及发生火灾等紧急情况时的疏散决定垂直交通的面积需求,大量人员位于高处意味着要有更多的电梯和疏散楼梯贯穿于核心筒内。如果将同样数量的人在单位时间内运输到10层和运输到100层,对垂直交通的负荷要求是完全不同的。电梯、楼梯太多,会使核心筒面积过大,导致核心筒外有效使用面积的比率降低。当然也不排除某些情况下有特殊的需求,如在办公楼顶布置人员密度较大的观光厅,需对可能出现的人群排队等候、高速电梯的分类组织等问题认真评估。

图3广州国际金融中心

图4北京国贸三期

图5天津津塔大厦

图6天津中钢国际广场功能布置

三、办公层的标准模式

办公楼层的标准模式为“核心筒+ 办公空间”,有时也带有中庭。

1.核心筒的规模与效率

办公标准层的规模通常在1000 ~5000平方米之间。决定标准楼层规模的原因相当复杂,用地状况、使用需求、结构限制、消防法规以及立面的比例和收分方式等都会影响到标准层的设计。香港寸土寸金,用地局促,常有标准层面积几百平方米而建几十层楼的例子,使高层塔楼看起来细长得近乎怪异。我国的高层建筑设计防火规范规定,一个防火分区的规模为2000平方米,2000平方米上下的标准层一般可以通过两部疏散楼梯解决安全疏散问题。由于办公标准层核心筒面积常达到600~700平方米,所以在部分设计中有在核心筒与办公空间之间设置防火分隔,将核心筒处理成单独的防火单元的做法,从而实现标准办公楼层达到2700平方米以上。

核心筒包含垂直交通、水平交通、辅助空间和设备空间等四个组成部分:

(1)垂直交通(电梯+ 疏散楼梯)

越复杂的功能构成越需要多组电梯来实现垂直方向的人员分流。在一个超高层办公综合体中常出现的电梯有:每个分区的穿梭电梯(从基层直通中区、高区的电梯转换层);各分区的电梯;各功能区独立的服务梯(部分兼消防梯);观光厅或顶层餐厅的专用电梯(有时根据需要还会出现VIP 电梯)。数量如此庞大的电梯系统出现在有限的核心筒布局中并占有主导地位,这说明电梯方案很大程度上决定着核心筒的总体布局。选择更高速度的电梯及采用双轿厢电梯有助于提高垂直交通的效率,有利于标准楼层使用率的提升。基于防火分区的设计和人员负荷的规划,核心筒在每个防火分区通常需2~3部疏散楼梯及相应的防烟前室和正压送风系统。这些疏散楼梯应较为均匀地布置在核心筒当中,以创造有利的疏散条件。

(2)水平交通

指核心筒内各空间的走道及联系筒外办公空间的走道,还包括通往核心筒内辅助空间、设备空间的走道。它是引导乘客从电梯厅到达办公空间及其他场所的水平联系路线。

(3)辅助空间

卫生间、饮水间、清洁间、垃圾间是办公标准层常配备的辅助空间,这些空间往往会利用非停层电梯间的电梯厅来布置,但应注意有必要留出电梯安全逃生门的位置。

(4)设备空间

办公室的机电服务标准决定了核心筒的机房和竖井需求,至少包括给排水、消防、排烟、空调、新风、电力、弱电等类型。智能化设计和绿色建筑要求的提高使机电设备服务标准相应提高,从而使标准层设备空间的面积需求也略微增加。以上四个设计元素的面积之和即为核心筒的总面积。超高层办公标准层的使用率一般在70%左右。在超高层办公建筑中使用率是个相当敏感的数字,因为办公标准层数量很多,每一层上的微调累积起来的总面积有时候甚至相当于1~2 个标准层的建筑面积,经济价值可观。所以在合理布置的前提下,尽量将核心筒设计紧凑是所有超高层建筑追求的目标。

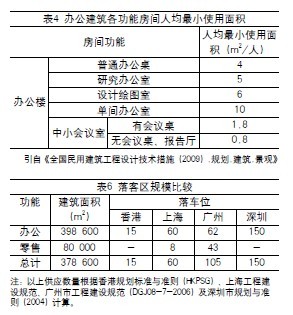

2.使用负荷

办公人员负荷与电梯、消防、卫生间、大堂等配套设施的关系非常密切。表4 中显示了人均办公的最小面积指标。但除去办公、会议面积以外,有必要将交通面积、辅助面积等一起统计进去,这个综合指标会随办公楼设计标准而变化,对于一个5A写字楼来说,常采用建筑面积15平方米/人或使用面积10平方米/人来预估办公建筑中的使用人数。消防人员荷载要求更严,可以参考按使用面积8平方米/人来计算疏散宽度。如果设计阶段对建筑使用性质的预估产生偏差,将导致大楼的实际使用困难重重。有一个现实的例子—北京中关村,部分写字楼被用来容纳很多小型商业贸易,很多小公司在办公层售卖手机、电脑等数码产品,由此导致使用人群的数量远超预期。即使不在上下班高峰期,也需要排长队等候电梯,电梯实际服务水平急剧下降,给楼内的其他正常办公带来了诸多困扰。同时,这些未预期的使用者数量的增长也会带来消防疏散方面的隐患。

因此,对使用性质和容量的客观预期将影响建筑物投入运营后的实际效率。

3.模数与标准

出租单元的划分有多种模式,一般写字楼供应从150m2 左右的小型办公单元到整层乃至多个楼层的出租单元。主流的5A 写字楼提供2.70~2.80m净高,并在此标准下提供100 ~150mm 高的架空网络地板。对于提供全新风空调环境的办公空间,层高一般需要在4.00~4.25m。有些高层办公楼为尽量吸引大公司的入驻,在设计上追求更大的出租单元和更高的净高,几个策划中的超高层办公综合体(如深圳平安国际金融中心)都出现了4.5m 层高和3m 净高的设计。而另外一种办公楼设计思路则选择比较低的层高,以便在政府规定的高度下建造更多的楼层或者降低工程造价,这时必然需要减小柱跨以求降低结构构件高度。相对低矮的办公空间适合那些以小单元出租或出售的经营模式,例如SOHO中国在北京的几个高层办公建筑均采用这种商业定位,3.6m 的层高,办公单元仅为150 ~400m2,使用对象主要是中小规模的公司。设计是为使用服务的,只要使用对象定位准确就能在获得舒适的空间的同时,不造成物质上的浪费。

办公楼层的模数规划往往起到全局性控制的作用。通常有必要在办公单元的设计中,给使用者提供一定的灵活性,以便不同的租户入驻后在不进行大规模拆改的情况下,就能划分出适合自己需求的办公空间。部分写字楼物业禁止租户拆改吊顶,以维持消防系统的完整性。因此,为吊顶、隔墙提供一个标准的模数设计不仅在空间效果上整齐划一,更可提供灵活分隔的便利。租户甚至可以在大部分位置直接建立独立的办公隔间,而不需要改动地板和吊顶。模数化设计对于开敞办公的工位布置也能提供极大的灵活性。上海环球金融中心办公标准层采用了3 600mm×3 600mm 的模数设计,并为吊顶安装了集成的设备单元,把照明灯具、喷淋、空调风口、烟感温感设定在一个统一的终端上,不仅创造了良好的视觉观感也为模数化分隔创造了条件。

四、超高层办公综合体的若干配套设施

1.地下停车库

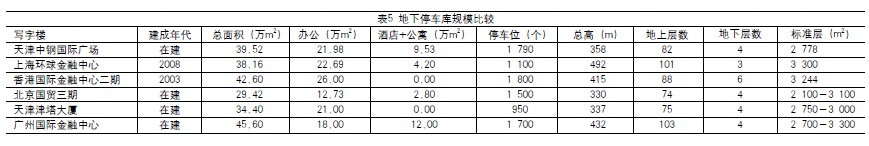

规划部门通常会根据交通评估、地方法规为超高层项目规划车位需求。每个超高层办公项目的规模都很庞大,而周边公共交通的支持却各不相同。当项目地段有发达的地铁、成熟的公共交通网络可供利用时,基地内停车位的数量可适当减少,以达到限制机动车使用、鼓励绿色出行的目的,减轻项目带来的巨大交通量对现有城市交通网的冲击。停车库的规模在很大程度上决定了地下室的规模。在上海、天津等地区,随着地下室埋深的增加,深基坑的建造成本大幅提高。因此,常根据地质条件和结构需求设定地下室的总体埋深和层数,然后以机械停车、复式停车来实现所需要的停车规模。另外还可以根据办公楼的出租比率、实际使用状况来逐步安装机械停车设备,从而使停车服务具备一定的弹性(表5)。

办公建筑入口附近的落客区(Pick-up/Dropoff)的规模亦属重要的交通支持,然而从几个不同城市的规范要求来看,差异很大。表6 显示了同一建筑规模在不同地区按当地工程建设规范或标准计算得出的不同落客车位数量。按每个落车位长5m计算,其总落客区长度从75m(香港)到750m(深圳)不等。如此大的差异让建筑师也无所适从,可见该相关规范急待改善。

2.办公大堂

办公大堂是大量办公人员每天到达和离开的空间,除了空间感知作用,更是交通组织的重要环节。上下班高峰期间这里集散的办公人群,在超高层办公建筑中甚至能高达上万人,解决好大堂的集散问题,是体现楼宇品质的一个重要环节。通常倾向为办公大堂提供多方向多层次的立体出入通道,在地下一层提供直接接驳地铁的通道;在首层和二层提供接驳地面的通道,各层间以自动扶梯相连接。大堂的交通面积以在高峰时段内接纳、疏导人流为基准,并应满足与办公楼相匹配的服务标准。

3.办公人员就餐餐位估算

与办公配套的餐饮除正常对外营业外,应满足办公楼内一定比例的办公人员就餐问题,以下是天津中钢国际广场项目对此的估算过程。

(1)确定就餐人数

预估整个办公区域内,在100%满出租的情况下,办公人数约为8216人(约建筑面积15平方米/人)。其中由于出差、请假等原因,每天上班率为90%。再根据由大众点评网等多家媒体于2008年10月发起的国内首次最大规模“白领美食生活有奖调查”活动的结果:白领解决午餐的主要方式是到员工食堂就餐占39%,选择与同事到附近餐馆拼餐占20.4%,也有17.4% 的白领选择自己带饭。办公楼内的美食街与传统食堂类似,都可以让办公人员不用走出建筑就能解决午餐问题,其人员比率取39%,其他就餐将以外出就餐或者自带午餐的方式解决。于是我们可以大致估算出综合体内美食街的就餐人数约为8216×90%×39%=2884人。

(2)估算综合体内需提供的就餐座位

按专家推荐的午餐就餐时间每人20分钟估算,在中午约90 分钟的供餐时间内每张餐桌可以提供4.5人(90÷20)就餐。我们再预估约90%的上座率,那么可以估算出需要的就餐座位即为:2884÷90%÷4.5=712个。即如果在美食街内总共提供712个餐位,就可以为整个办公人员的39% 提供每人20分钟的就餐机会。这种估算有助于帮助建筑师确定设计中餐饮规模是否合适。我们也可以参照同样的方法反过来推算我们已布置的餐饮到底能解决多少比率的办公人员就餐,然后与业主或者物业管理方一起判断这个比率是否恰当。

4.会议中心

作为办公的重要配套设施,会议中心在超高层办公综合体中出镜率很高。其规模各有不同,主要取决于会议中心服务的对象范围。有的只是为内部租户提供临时的会议场所,规模较小;有的则利用建筑本身的地标性价值,承接一些大型会议或国内外论坛,规模要求就很大。会议中心除配有面积不等的中小标准会议室外,一般还会有一个相当规模的多功能厅以满足举行大型会议、宴会的需求。这些会议中心的位置有多种选择,有的位于地下一层,私密性较高,仅针对综合体内酒店客户开放;有的位于入口大厅之上,出现在三四层,访客容易抵达;

有的结合空中转换大堂,将简单的电梯转换层发展成更具活力的商务层;还有的位于建筑顶部,让与会者同时享受高层的城市景观。

结语

每座超高层办公综合体都是一个复杂且极具挑战性的项目。从大的功能组成到场地和竖向的交通组织,从地下车库的收费方式到顶部的停机坪方案,从标准层的核心筒布置到办公平面的模数规划,处处都有值得建筑师仔细研究、推敲的课题。这些课题的解决有赖于设计团队本身及建筑师与业主、顾问公司、产品供应商等进行有效沟通。而成功的作品正是建立在无数成功的大构思和小细节之上。

|