|

中国区总经理:“我要让总公司到这开一次董事会”

说“公社”,就必须要说张欣。十五年前我们俩在饭桌上见了第一面,那天晚上吃饭的全是搞经济或金融的,说的话我不太插得上嘴,坐在一旁揣摩这里面到底谁是搞什么的。我听出来教授、研究单位、世界银行的人大多在用“货币供应”、“宏观控制”、“可维持性”这些词;而搞金融的都在用“政策”、“批文”和“搞定搞不定”这类的词。我当时非常坚定地认为张欣是个经济学家,而且是个非常有民族使命感的经济学家,很可能是刚刚加入世界银行的女高材生,根本没想到她却是刚刚进入高盛公司的金融商人。我认为长城脚下的公社从根上来说,跟那个满腔热血的、浪漫主义的、被我误认为是女经济学家的人有关系,而跟炒房地产没什么太大关系。

钱,只有放在有想象力的人手里,才会有长城脚下的公社。而只有这样的项目才能把中国写入世界建筑史,这好像一直是张欣要干的事情。

长城脚下的公社

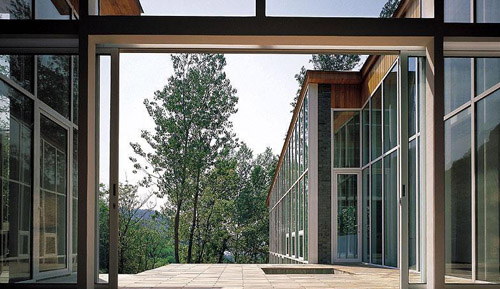

公社已经有了很多报道,大家公认这个地方很“牛”,理由很多:气壮山河的景观、锋芒毕露的房子;古代的长城、当代的建筑;东方的理念、西方的形式;总而言之,最佳资源组合。这些都没错,但不是公社最牛的地方。在中国找点资源———不管是建筑师还是风景———都还是相对容易的,关键是概念。

在公社刚刚建成的时候我带着一个朋友和他一家到公社吃饭,吃完饭我们挨着个儿地参观房子,看得越多我的朋友就越激动,还没到山顶,他就说:“我要让总公司到这开一次董事会。”他是一个跨国公司的中国区总经理。“为什么?”我问。“因为我想跟他们要钱。”他答道。“那跟到公社来有什么关系?”我问。“因为看到这种地方,谁还敢怀疑中国的潜力。”

这才是公社最牛的地方,让外国人看到了中国未来的可能性。

上www.google.com去搜索“长城脚下的公社”,英文能搜出47000多条,中文才3900多条。中文的公社报道的视角仍然放在潘石屹和张欣这两个人身上,说一些“老潘又在演戏”,“张欣得了奖”之类的话,对建筑本身的评论非常少,有也是大段大段地摘新闻稿。英文刊物正好相反,主要谈项目,人,只是一笔带过。《CondeNastTraveler》是美国有钱人看的一本旅游刊物,在其2004年5月刊中写道:

“中国的大部分酒店都是毫无魅力的市中心的高楼大厦,而公社却开辟了一个崭新的天地.这个完全资本主义化的公社不仅是由亚洲最著名的建筑师的作品,并且所有房子都拥有无法代替的长城景观。”

长城脚下的公社

同样,美通卡为其会员办的旅游刊物《Departure》,几乎以同样的口气赞扬公社:

“开过停车场,离开大队大队去长城的旅游车只有几分钟,一条小路带着走向相反方向——一个更加安静、高雅的地方,门口守着一个身着黑色制服、戴着红五星的门卫,这个形象让你愣一下:他的外表有点会让你想起‘文革’时候的红卫兵,然后你发现,就是他是红卫兵,那也是Armani式的——长城脚下的公社绝不属于劳动人民,而是代表着中国的有钱阶层终于开始用风格代替媚俗。”

除了这些消费类旅游刊物外,几乎国外每一本建筑类的专业刊物都大篇幅地报道了公社,肯定了公社在世界建筑史上的地位。多年来外国媒体对中国经济发展的报道都在以嘲笑和猎奇的态度报道中国人的拜金主义和文化媚俗,而在对公社的报道中,我在字里行间感到公社让这些外国笔者有“没想到”的感觉,没想到的并不是中国也能有这种建筑,而是中国也能有这种建筑概念,有这样的私人能够耗巨资去推动、改变一代人的居住、消费和审美观,这一点让他们震撼,因为他们以为我们都在撅着屁股满地找金子,没想到我们中间也有人真在修改以西方审美主导的“品位游戏”的规则,想从追随者变成引导者。

到目前为止,公社已经接待了一百多次跨国公司的内部会议。所以公社为中国引进外资,确定市场潜力做出了不可忽视的贡献;与此同时,又让中国的建筑艺术退了俗气。

一栋房子让不同的人有私人化的感觉

但是房子的根本目的是为了人的居住和享受,大概“引进外资”和“脱俗”只能算是额外收益。建筑作为艺术品,最倒霉的地方就是有人欣赏并不能体现价值,必须有人愿意使用。当我看到一套喜欢的房子,马上就会有欲望去布置这个房子,开始白日做梦地去想,如果这房子是我的,我会买什么款式的沙发,配什么样的餐具,挂什么颜色的窗帘。在公社,我最喜欢的房子是一号:手提箱。我在大学的时候有很多非常好的朋友是男同性恋,这栋房子让我想起他们其中的一个———Roger。

Roger是建筑系的学生,一个非常细心的孩子,所有女生喜欢和他一起去淘旧货,因为他有一双厉害的眼睛,能够在破烂里面找出宝贝。在学校的时候我们都喜欢在他的房间里聊天,他让校方把房间里的家具都撤掉,在木板地上铺了厚厚的一层毡子,又在毡子上面铺上一条自己从旧货市场淘来的波斯地毯,他有各种各样旧的精美的咖啡杯和玻璃茶杯,他对所有他的朋友都以“蜂蜜馒头HoneyBun”相称,走进他的房子,他会用兰花手端着茶,懒洋洋地说:“蜂蜜馒头,快尝尝我刚刚发明的野花薄荷茶。”我们都喜欢坐在他的地毯上,半躺在一堆五颜六色的枕头中间天南地北地狂聊。Roger说,学校的宿舍太小,在这么小的空间里他只能做好一件事情,不可能还有其他功能,所以他除了这个既是客厅又是地铺的地毯以外,在他房间里就没有别的东西了。当我问他在哪做功课的时候,他说:“蜂蜜馒头,有很多事情都可以在床上干。”

长城脚下的公社

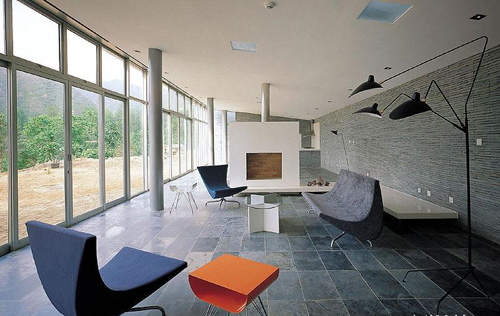

手提箱是异想天开的结构,半开玩笑的使用方式。刚进去,真的以为这就是个木头盒子,掀开地板,才发现“埋”在下面的功能———床,洗手间,厨房。公社的其他房子都没有手提箱这么机灵、幽默。如果手提箱是我的,我会把所有家具都赶出去,铺上一块巨大的地毯,用奥特曼帝国的颜色,把整个盒子搞成现代派的阿拉伯后宫。

我在公社住过两栋房子,一栋是白房子,泰国人堪尼卡设计的。这是个partyhouse,有点睡大通铺的感觉。其卧室都在二楼排成一排,而厕所、梳洗、淋浴、澡缸都在卧室后面又排成一排,梳洗区域是开放式的,四个手盆面对面,有点像小时候筒子楼里面的水房。在一个封闭的房间里有两个澡缸,可以“一起洗澡”。我在另外两个朋友家里看见过两个排排坐的马桶,我怎么想也觉得排排坐的澡缸要比马桶靠谱。需要很多私人空间的人是不会住在这个房子里面的,我们去的时候有一对夫妇立刻要求搬走,“我老公受不了这种地方,”夫人一片爱心地解释说,“他必须有自己的洗手间,不然他就不会上厕所了,住这儿他就得憋死了。”我对这栋房子没有什么拥有欲望,但是希望在里面有一次中学同学的reunion,中学毕业后我们都分道扬镳,很少再在一起,而这个房子的一个开放式梳洗的小细节勾起了无数回忆。

一栋房子如果能够让不同的人有私人化的感觉,哪怕是一种憎恨,就说明有了艺术含量;而那些让所有人一致说“好”、“豪华”、“气派”、“讲究”的房子可能会标榜一些设计师或者某种艺术含量,而实际上这只不过是一种销售手段,真正的艺术给每个人的感觉都是不一样的。

房子不用完美只要有一个地方动人就足够了

另外住过的一栋房子是日本设计师古谷成章设计的森林小屋,主人照顾我和小平,分配给我们一间二楼过道里的卧室,如果打开门能够一眼看到远处的山脉和长城。可惜的是这个卧室在过道里面,所以不可能开着门睡觉,在和别人分享房子的情况下,只能衣冠完整才能够开门看到一望无际的绿色。而实际上我当时的想法就是把主人赶出去,把服务生请走,能够在这个房子里大摇大摆地就爽了。这个房子有一个下凹的餐厅,餐厅旁边还有一个小阳台。那时候我正在赶书稿,当大家吃完早饭去参观的时候我一个人留下来写东西,一个巨大的餐桌让我铺满了书和文件,外面有各种自然的声音,一个周末居然写出了近一万字,让我每次要写点东西的时候都想这所房子。高明的设计中每个功能区都有一个隐藏的使用价值等待主人去发现,这所房子的餐厅特别适合所谓的波西米亚生活。这种人不上班,就在家里创作,他们需要一个半隐蔽的地方工作。这个下凹的餐厅特别适合于这个功能,它既不封闭但又不是一进门的视角的一部分,来了人既可以招呼过来也可以回避,摊开纸的时候是个写字台,把东西往旁边一推又成了餐桌;一个人的时候可以是书房,来了人就可以坐在一起侃,要知道有多少好作品就是餐桌上出来的。并不是所有餐桌都能有这种功能:在厨房的餐桌太吵闹,在客厅的餐桌太公开。设计领域里,所有的高明都在于细节。

长城脚下的公社

公社所有的房子我都去过,有些只是参观,走马观花。有些在里面吃过饭。地理位置最好的是委内瑞拉人安东设计的房子,把着山路拐弯的制高点,可以看到所有下面房子的全景。这个房子里面最可爱的地方也最能体现设计师的南美洲背景———一个又大又深的阳台,站在上面能够看到公社的一切。在南美,一个农场上的房子叫Hacienda,每个Hacienda都有一个观望着农场土地的又大又深的晒台。在寒冷地区,厨房往往是一个房子中的心脏,大家都围着火;在南美,晒台代替了厨房,是一家的中心。全家人在这里吃饭,闲的时候一顿饭可以漫长的从中午吃到晚上,晒台非常深是为了找点阴凉,在太阳当头的时候,晒台上的吊床是午睡的地方。安东在公社的房子就有一个Hacienda式的大阳台。夏天,烈日当头,在阳台阴凉深处,听着树上的知了,旁边小山风吹着,再舒服不过。有时候一栋房子不用完美,只要有一个地方动人就足够了。

在公社我最不喜欢的房子是台湾设计师简学义设计的飞机场。这个房子真像个飞机场,有三个像上飞机时候的通道一样的东西从主体上冲出来。我不知道怎么去用这个房子,三个通道分别是两个客厅,一个餐厅,其他的房间都有一种半隐蔽的感觉,楼下的客房更加像欧洲中世纪古堡里面的地下室,那时候都是用来关人的。这个房子给人的感觉好像会有暗器和地道,是个阴谋家的房子。

究竟如何让公社成为大多数人的体验

公社的会所最大的优点是吃得不错。我是在中国的会所被那里所谓“创新”式中国菜吃怕了,记得有一次吃饭,服务员端上来一碗“奶油鱼翅汤”,看着都难受,别说吃了。公社会所很简单,把全国各地最受欢迎的菜全部放在菜谱上,那里的烤鸭绝对一流,是鸭王过来的师傅。这点实惠对我来讲非常重要,北京、上海有无数吃“装修”的餐厅,我主持的《乐》杂志北京版专门“砸”这种虚而不实的地方。长城会所是少有的上等的环境配上等的菜,不容易。参观会所的时候一定要去看一下楼下的男、女洗手间。公社这么宏伟,但是建设者仍然敢于有这么一场小闹剧是一种成熟的幽默。《departure》杂志这样写道:

“一个喜剧性的小细节,公社绝对搞对了。这说明中国人已经知道所谓‘有风格’在今天的社会究竟意味着什么。会所的洗手间拿性别的常规概念开涮———男洗手间是粉红色的,女洗手间是深色的,英国绅士风格的。这让你几乎回到纽约。”

有人会问:2400万美元、8平方公里就为了讨外国人一个喜欢,值吗?的确,公社的经营模式似乎一直在变化中,刚开始是要把房子卖掉,然后是酒店,前两年各大品牌抢着在公社做活动,从路易威登到欧莱雅都去过,一个外国刊物评论道:这里是“向时尚人群兜售时尚”的大本营。近日来,其经营似乎又有了新的改变,公社开始公开欢迎去参观的游客,走向大众了。张欣在《长城脚下公社》一书里曾经提到她不想把公社当作一个博物馆,因为建筑需要人去体验。这个观点我同意,但是究竟如何让公社成为大多数人的体验,而不是一个小圈子的娱乐场所还是一个经营的课题。作为一个高、高、高级酒店,公社只能是富人的地方,与“把建筑艺术带到中国”还差得很远。

|