|

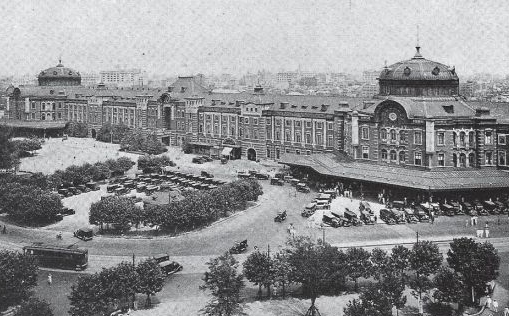

远眺东京火车站,摄于1914年。

现在的东京站

日本工业俱乐部旧会馆全景,摄于1920年。

再生后日本工业俱乐部会馆全景

再生建筑让日本更具魅力

在建筑设计方面,日本在世界占有重要地位,对亚洲建筑界的影响也很大。作为亚洲为数不多的发达国家,日本在建筑再生方面起步较早。另外,因为日本国资源匮乏,日本建筑设计师更重视将低碳、可持续性、低能耗等环保理念付诸实践。

留住老建筑的历史风韵

顾名思义,“再生建筑”就是通过改造的方法使旧建筑获得新生,对自然环境更加友好。

二战后的日本,在经济建设上取得巨大成功。1955年至1991年,日本经济高速发展,城市化速度也很快,大量农村人口涌入城市,加剧了城市住房短缺,日本各大城市建造了大量新楼,好多老建筑、老街区也被一拆了之。

在1991年“经济泡沫”破灭之后,日本经济发展的脚步放缓,整个社会深入反思过去的发展模式,一些人士还专门成立了非营利性的“历史建筑保存再生研究所”,以保存珍贵的文化遗产,让后人也能看到老建筑、旧街区的魅力。

东京火车站的“再生”

应该说,在再生建筑方面,日本有许多让人印象深刻的地方。东京丸之内就有好几个经典的项目。

东京丸之内是日本最有名的商务金融区,也是世界三大金融中心之一。它位于日本东京都千代田区皇居外苑与东京车站之间的黄金地段,交通方便,面积达120公顷,有104栋大厦。该区域的帝国剧场等建筑是日本重要的文化遗产。在东京丸之内100多年的历史中,曾历经了三次大改造,其中几个建筑再生项目在日本堪称典范。

北京《建筑创作》杂志2011年第五期发表了张皆正、李亚明的《东京丸之内车站的保护、修复与扩建》一文,该文介绍,东京丸之内车站原名东京火车站站屋。由日本著名建筑师辰野金吾(1854~1919)在1903年设计。该工程于1908年开工,1914年年底建成并正式投入使用,一层以铁路客运为主,二层设有东京站旅馆(1915年开业)。

据介绍,东京火车站站屋是一座文艺复兴时期风格的三层红砖楼,南北长达300余米,宽约20余米,由南、中、北三段组成。建成当年,它是东京的主要标志性建筑,1947年,它又被改为两层建筑。2003年,该建筑被日本列入国家重点文物。

21世纪初,在“日本设计”株式会社的努力下,有关政府部门在2002年6月批准了对该车站进行修复的申请。工程从2007年开始,计划到2012年结束,按照“修旧如故”原则,车站将从二层建筑恢复为1914年建成的三层建筑,因为最初的风貌被认为更具艺术魅力。施工方还对墙面、柱子、屋顶、门窗等都进行了修复,并增建了地下室,加强了建筑结构的安全性。

为了一栋楼,成立了一个历史研究委员会

另据日本福冈大学建筑学教授稻田达夫的《日本工业俱乐部会馆的修改、增补的设计报告》一文介绍,1920年竣工的日本工业俱乐部会馆,位于丸之内的东京站前,是会馆建筑物的代表作,已被注册为日本有形文化遗产。

1917年,329名日本企业家聚集一堂,商榷在丸之内地区建造一栋主要用于聚会和办公的俱乐部大楼。最后敲定的方案是,盖一座钢筋混凝土架构的六层大楼(主体建筑五层加塔顶一层)。1920年,会馆竣工,门厅为古典风格,内部的大会议室、大饭店等的空间设计不仅连贯,也很美观大方。

1923年,该会馆遭遇了关东大地震。该会馆出现多处重度裂痕,一层东南角有3根柱子破损,三层的大餐厅和大会议厅都被震出大裂缝。在之后的修复中,设计人员修补了破损的柱子,还新增了耐震墙。经维修再生后的建筑,基本保留了原有设计风格。

到了20世纪90年代,该会馆由于年久失修、设施陈旧、建筑抗震性差等问题,与邻近的其他大厦,一并被列入再开发的计划中。改造后的新会馆,还是保持原来的功能,继续作为各大企业家交流的场所。

日本建筑学会、各社会团体以及大部分国民都对旧建筑十分眷恋,希望新会馆尽力保存旧会馆的原有风貌。

1999年,日本工业俱乐部委托日本城市规划协会,成立了“日本工业俱乐部会馆历史研究委员会”。从《日本工业俱乐部会馆历史调查报告书》中可以看到:该委员会详细调查会馆的历史,并核实了建筑的各种数据。围绕城市计划、建筑计划、建筑结构等主题,该委员会举办了4次圆桌会议,学者、行政人员、开发商、设计人员等都以观察员的身份参与会议。圆桌会议的讨论结果是,既要保护好建筑的历史价值,又要保证建筑的安全性。为此,与会者提出了10点意见,但最后只采纳了其中3点。

第一,建筑外表和内部在整体更新的同时,必须重现一部分原来历史面貌;

第二,在大楼的整体更新之际,必须保存原先的1/3免震设施(能让地震不直接影响建筑物的设施);

第三,改造后,保存建筑整体结构的免震功能。

|