|

濒临灭绝的种子

引发人与自然共处的思考

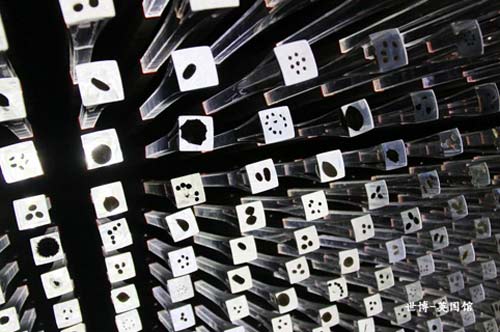

英国馆的“触须”(图片来源:百度)

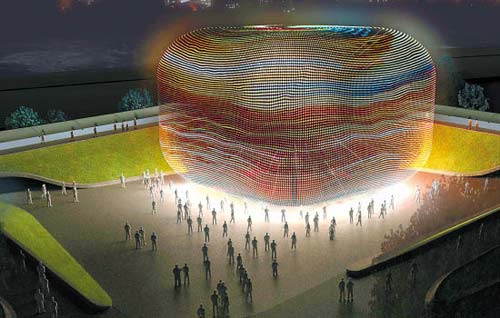

英国馆外观效果图(图片来源:百度)

英国馆夜景效果图(图片来源:百度)

浦江东岸世博园C片区集合了来自欧洲、美洲和非洲大部分国家的展馆,想要了解当代建筑文化的突破,必须到这个展区,从最灵动的展馆 英国馆开始。

英国馆造型仿佛一件展开的“礼物”,放在一张打开的“包装纸”上呈给观众。

英国馆的主题是种子,“种子圣殿”外观像一朵蒲公英,由6万根亚克力管组成,管子的底部放着900种共26万颗种子,全部是濒临灭绝、稀缺品种。在“城市公园”的过道边上,展示了16种植物,其中一半是假的,都是英国植物学家们正在研究的未来课题。

英国馆建筑更多的似乎是想引起一些关于“种子”的思考。

地球上哪些植物正在濒临灭绝?是什么原因让它们不能继续存在?未来真有可能出现“自己吃掉自己变成石油”的绿草吗?能吸噪音的蘑菇可以做成下酒菜吗?

正如有些学者指出的,优秀的人类成果展示不应只展出“高科技”,更应凸显办展者在某些方面的深度思考,进而引发观展者的思考。上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”,究竟怎样的生活才是更美好的?砍掉维系水土与大气安全的大树,做成一次性筷子、一次性纸杯给城市居民使用,能算是更美好吗?填埋被称做“地球之肺”的湿地、湖泊盖起高档别墅给城市居民居住,能算是更美好吗?这些思考,似乎都可以从英国馆外空无一物的“城市公园”中寻求到某种答案。

上海世博会总计一百多个展馆,展示的是全世界各国在科技、产业、文化方面的最新成就。不过,人类智力和科技所能达到的高度并不能取代人类一直以来都引以为傲的反思能力 当我们穿梭在林林总总的科技成果之中,为后工业时代技术革命给普通人生活带来的巨大改变而振奋鼓舞之时,也请扪心自问:我,究竟需要一种怎样的生活?我,究竟需要一个怎样的城市?

从上海世博会英国馆的展示来看,该馆似乎想展出一种未来的人类城市生活,一种人与自然和谐共处的场景。1851年,英国伦敦举办了首次博览会,展现了当时英国人傲视全球的工业革命成果。159年后,世博会历史上最大规模的一次展出在中国上海举行,英国人并没有给充满期待的中国人带来预想中的“奇技淫巧”,仅仅带来了他们的一点思考。

|