|

一生中经手的建筑规划和设计共有数百,最满意哪个?

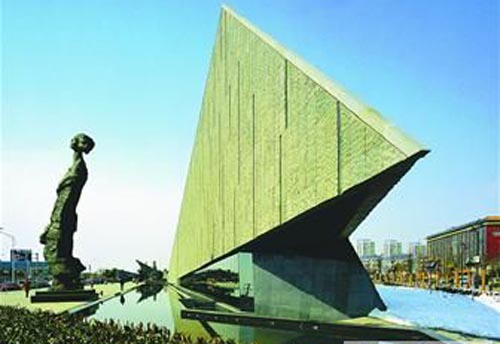

“一个当然是中国馆啦;还有一个,是侵华日军南京大屠杀纪念馆扩建工程。”

说到这个话题,何镜堂的眼睛亮起来:“我常常说,南京大屠杀纪念馆首先不是个建筑设计,而是场所设计。我试图表现的,不是历史的再现,不是悲惨及令人震撼的记忆,而是希望通过反思、提升,找到和平,看到人类的未来。”

南京大屠杀纪念馆扩建工程设计中,空间组织、布局、材料和色彩的运用为人称道,被认为是本土纪念馆建筑中的大师之作。

“巧合的是,这两个项目反映的时间节点正好是我从出生到现在,中国历史的两个阶段,一个悲伧的中国和一个正在走向复兴的中国。”

华南理工大学建筑学院院长何镜堂(图片来源:百度)

1938年4月出生在广东东莞的何镜堂,一头帅气的银发,干练、谦和、务实。他没有提到深圳科学馆——这座在他设计生涯中具有独特意义的建筑物。但是记者一提起话头,他就清楚地回忆起了当年和夫人一起设计深圳科学馆的每一个细节,那年他已经45岁了。他特别提到,自己最幸福的时刻正是60岁生日时,学生送来的生日蛋糕,上面是他的起步之作:深圳科学馆。

一生做了三个正确的选择

何镜堂的建筑人生既是为了建筑的人生,也是自我人生的“建筑”过程。

今天的何镜堂以世博会中国馆总设计师之尊,被称作“中国馆之父”。他还是中国建筑界最高荣誉——首届梁思成建筑奖得主,是建国以来获奖最多的建筑师。但是很少有人能想象,直到45岁,何镜堂才有机会站到起跑线上,从事自己钟爱的专业。他56岁成为“中国工程设计大师”,61岁当选为中国工程院院士。今天说起何镜堂的代表作,大多是他当选院士之后的设计。从第一个真正意义上的设计作品到成为院士,这中间的时间跨度,不过区区16年。所谓大器晚成,不过如此。

少年时,喜欢数理化又割舍不下对绘画喜好的何镜堂因为老师的一句话,“建筑师是半个艺术家、半个工程师”,从此认定建筑师是最契合他理想的职业。

他有令人羡慕的事业开端:顺利考入华南工学院建筑学系;本科毕业后师从老一辈建筑学家和岭南园林建筑创始人夏昌世,成为华南工学院培养的第一位建筑学硕士。1973年,为和在京工作的妻子团聚,何镜堂费尽气力从湖北调到北京,在轻工业部建筑设计院工作。设计院主要从事工厂设计,他熟悉的民用建筑设计派不上用场。

南京大屠杀纪念馆(图片来源:百度)

现在我们已经很难想象彼时何镜堂的内心世界。但是从一个细节可以看出他的不甘心和绝不轻言放弃:从1978年起,他就在为全家调回广东老家而奋斗,他敏锐地意识到,率先改革开放的广东有可能成为他事业的起点。甚至,他在1980年还专程到了一趟深圳考察,“当时深南路上的电子大厦正在建设,整个深圳像是一个巨大的沸腾的建筑工地。”他回忆说。何镜堂在这里切身感受到了“热土”的含义,他明白,一个千载难逢的机会终于来了。

多年后,何镜堂在深圳跟记者说起这一切时认为,他“一生做了三个正确的选择。”1983年5月,经过长达四五年的调动拉锯战举家南迁;1992年全家移民美国时他决定留守广州;1999年成为院士后仍然将设计创作列为自己的核心工作之一。时间支持了他的所有抉择和判断。

|