|

意大利导演米开朗基罗‧安东尼奥尼,一个属于欧洲艺术电影高峰的时代多产导演,瑞典导演博格曼与安东尼奥尼两位电影大师,同属于「作者电影」之列的艺术大师─有别于片厂的量产类型片、大制作体系,也刻意与商业片或娱乐电影保持距离、甚至誓不两立,维持个人独特的风格和印记。

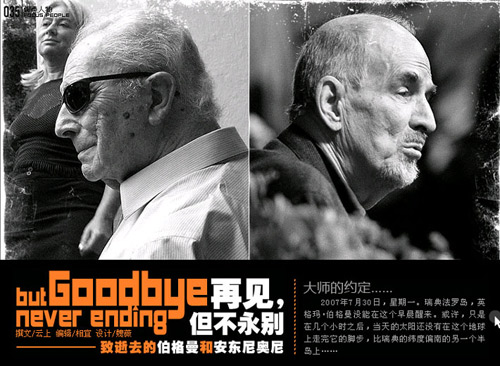

瑞典导演博格曼与安东尼奥尼(图片来源:m电影杂志)

相对于博格曼电影中已被西方快速的世俗化而杀死的、但又仍然阴魂不散无所不在的“神”,安东尼奥尼的电影则可以说是始终在思索关于“人”的问题─更严格的说,他是在哀悼着、探问着“人”的死去。

位于湛蓝地中海畔的意大利,曾在十五、十六世纪时孕育、催生了另外一个揭晓现代世界端倪的、极为重要的“文艺复兴”运动,尤其是其“人文主义”的思潮─经由重新阅读古希腊哲学的典籍,将人置回世界的中心,而“人作为万物尺度”的位置也被重新确立。此外,西方历史书写的断代分期,也将文艺复兴视为黑暗中古世纪的结束、以及近代西方的开始。因此,安东尼奥尼年轻时代所受的建筑师训练背景,也不禁让我们以文艺复兴时期最为璀璨的艺术、同时也是最能够体现人文主艺思潮的艺术─建筑,来切入安东尼奥尼的电影作品。

确实,建筑在安东尼奥尼的电影中占有十分显着的位置:城市成为主要的电影场景,但是那些意大利的古迹建筑、或是二十世纪的现代楼房,在其电影中却绝对不只是扮演了“背景”的角色,反而与片中的人物一同担纲了“主角”。

建筑在他的电影中除了是人物活动的外在场所之外,也对人物的心理施加了不可见的影响,甚至也是人物内在世界的投影、或者是内在风景的具象化。然而,值得留意的是,安东尼奥尼电影中的人物,往往都是在一片空旷、荒凉、萧索、有如废墟的空间之中,漫无目的、近乎茫然地游走。

对安东尼奥尼而言,不只是古迹建筑已然成为废墟,现代社会本身就是一座巨大的废墟。即使举目所及都是规划有序的城市街道、经过理性设计而林立的高楼大厦、效率奇高的工业厂房,彷佛一切都是现代化所承诺的社会进步的表征,但其冰冷质地、几何抽象的线条、非人化的造型,反而吊诡地予人一片废墟之感。

其中的关键在于,文艺复兴美学与人文主义理想中的“完整之人”,早已被现代化的巨轮所辗碎、被高楼大厦所切割、被生产在线的齿轮所支解。古老神话或口传故事中“追寻”与“旅程”的母题,在安东尼奥尼的电影中,却只有迷路,失落,或者无法抵达任何地方、只能于原地打转的宿命。

《奇遇》(The Adventure, 1960)中的废弃小镇、《夜》(The Night, 1961)的城市疏离景象、以及《红色沙漠》中排放黄色毒气的工厂烟囱,都是这种现代社会“于废墟上迷失”母题的淋漓之作。

|