|

集合住宅作为当前城市住宅开发的主要模式,并且在今后也将是适应我国地少人多,快速城市化这一基本国情的主要居住方式。统计资料表明,住宅用地占到城市建设用地的80%—90%,作为城市最主要的建筑类型,集合住宅的面貌决定着一个城市的基本面貌。今天集合住宅的设计面临着前所未有的挑战和困惑,中国解放后特别是近二十年来建设了大量的集合住宅,在帮助解决大量城市居民改善居住条件的同时,也带来了一系列的城市和社会的问题。可以这么说,60年代简.雅格布斯在《美国大城市的死与生》中论述的关于城市的种种弊病,正是我们当前城市发展的生动写照。老城区的破败,旧城改造过程中历史风貌流失,超大街区导致街道生活逐渐的消亡,城市多样性的丧失,社会的不公正等等问题,所有的这些都与城市集合住宅的建设和发展有着极为密切的关系。文章试图从集合住宅与城市、社会的关系及其自身的房型设计三个不同的角度切入,反思当前集合住宅设计中的问题。

集合住宅与城市的关系

中国特有的土地公有制度使得在旧城改造过程中,大规模的土地转让和住宅开发成为最为常见的土地使用模式。城市的结构与肌理在短时间内发生剧烈的变化,在这场史无前例的城市建设浪潮中,盲目的狂热掩盖了所应具有的批判理性。大量传统城市的风貌被铲除殆尽;被雅格布斯称之为“城市的灵魂和最重要的器官”的街道,在伴随着原住民的搬迁后也逐渐失去生机。原本开放的、细小的街区被合并成一个内向的超级街区,城市生活形态和空间形态的多样性被单一重复的住宅楼所代替,基地原有的历史遗留下来的成熟而细腻的文脉关系在短时间内一扫而空。这种粗放型的土地开发模式实质上是打着经济建设的幌子对城市粗暴的干涉和破坏。正如经济学家郎咸平所说“只要打着市场化的招牌,就可以无恶不作”。

现代主义建筑早期由于医疗和技术设施落后,而采取的有利于采光通风的南北向行列式布局,已然成为我们今天住宅设计的金科玉律,设计师不敢逾矩半步。这种僵化布局方式最直接的后果就是导致所有的居住小区“千人一面”,这种布局对于与城市的关系非常的不友善,极不利于完整街道空间的形成。此外,霍华德关于田园城市的理想和陶渊明式的世外桃源的乌有乡之梦依旧是许多城市规划者、建筑师、开发商和购房者挥之不去的集体情节。我们只要留心一下近年来房产公司所极力宣传的一系列楼盘:“御景豪庭”、“濠濮涧想”、“水榭花都”、“挪威森林”,就会知道他们企图在城市中再造一个与世隔绝的共同体,里面湖光山色、鸟语花香,生活所需应有尽有。我们今天看到的一个个用围墙包围起来,门口驻扎保安的小区就是这种集体情节的生动写照,形成了S.M.Low所说的“堡垒城市” 。这种自我封闭自我孤立的反城市的规划设计思想,只会让我们的城市变为一个个村庄的集合体。这种狭隘的田园牧歌式的规划思想,极大的扼杀了城市所应有的开放性、融合性和多样性的特征。

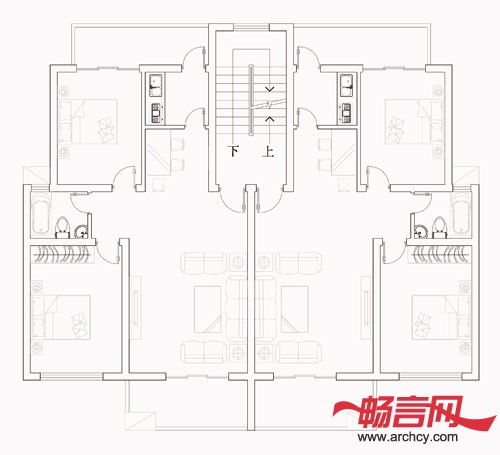

传统的两室两厅房型平面图

集合住宅与社会的关系

中国社科院最新的统计数据表明中国社会的贫富分化状况已接近拉美的水平,这使得中国的社会公正面临严重的挑战。住宅作为一种稀缺商品,充分反映了这一社会不公平的现象。高昂的房价让城市的低收入者望而却步,商品房成为有钱人的奢侈品,2005年10月中国卫生组织公布,全国有2400万人患有精神抑郁症,原因是买不起房子。华远集团总裁任志强说:“开发商只给富人建商品房,穷人就不应考虑买商品房”,诚然,我们不能指望惟利是图的开发商充当慈善家的角色,那政府总应站在社会弱势群体的一面吧,但是近些年来政府与开发商的联袂合作,使普通市民在与权利和资本的博弈过程中频频处于弱势。无怪乎经济学家吴敬琏会批评中国的经济体制改革有滑向“权贵资本主义”的倾向,朗咸平也指出这是一种“一部分人得利而有其他人负担社会成本的虚伪改革”。社会的贫富分化在城市空间上得以泾渭分明,由于城市中心高昂的房价和商业价值使得其成为精英和资本的汇集地,形成社会学所说的市中心区的士绅化(gentification)现象,旧城开发也使得城市的低收入的原住民被迫远迁郊区,长期建立起来的稳定的社会关系遭到结构性的破坏。笔者注意到西方城市开发的过程中十分注重社会公平,以法国为例,法国城市住宅政策规定开发商开发住宅项目时必须留有一定比例的住宅提供城市低收入者,并且这些住宅是布置在普通的住宅楼内,阶层的差异在居住上并无明显反映。法国政府这种关注社会弱势群体,维护社会公正的良苦用心值得我们好好的学习。

集合住宅的房型设计

Loose在一个世纪前为现代主义建筑写下了一个革命性的宣言“装饰就是罪恶”,基督新教的禁欲主义思想在现代主义建筑上灵魂附体,并深刻的影响到以后近百年的现代主义建筑发展历程。然而就当中国的建筑界昂首阔步的走进多元化、世俗化的后现代时刻,住宅设计却走进了一个单一的、具有强烈禁欲色彩的怪圈。“公摊面积就是罪恶”、“追求最大的得房率”。这种以节约成本和功能理性为主导,视住宅内公共空间为洪水猛兽的设计思路,其后果是使得住宅楼内部的人际交往消失殆尽,住宅真正回归到柯布西耶所说的“居住的机器”。住宅像是一个个被累加起来的笼子,住在笼子里的人在获得最大私密性和最大自由的同时也享受到了最大的孤独,作为一个城市的居住共同体所应具有的矛盾性和复杂性被过滤得一干二净。因此也就不难理解无论设计师在室外空间上如何绞尽脑汁,试图引发人们交往都收效颇微,原因就在于这种交往可能性的种子在最基层的住宅内部就惨遭阉割,如何还能指望其生根发芽呢!

妹岛和世设计的住宅平面图

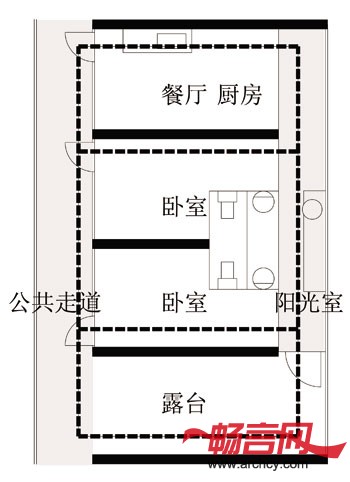

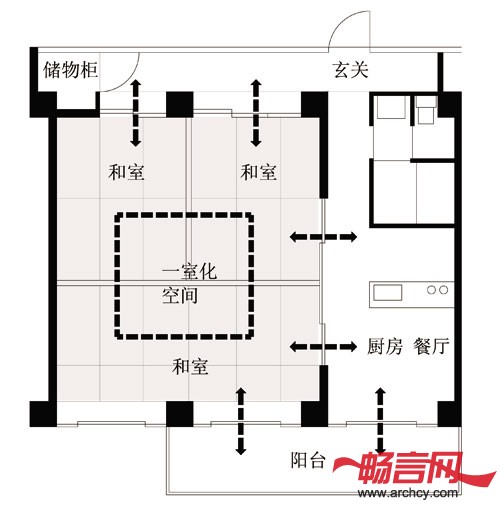

打破传统的nLDK房型设计模式,关注不同人群的多样性需求,关注作为一个居住集合体所应有的矛盾性与复杂性,这是当前集合住宅设计走出困境的重要思路。西方建筑师特别师日本建筑师在集合住宅设计上作出了许多有意义的探索,值得我们借鉴和学习。妹岛和世在日本歧埠县低收入者集合住宅设计了一个由n个房间构成的均质化房型,打破传统的以起居室为核心的家庭主导模式,创造了家庭成员独立化的新房型,同时通过透明的廊道将室外的空间融入生活中来。高桥晶子设计了一个“一室化”的住宅平面,可以满足住户不同的需要分隔和组合,增加住户的自主性和灵活性。山本理显设计的东云集合住宅中在靠近入口的位置设计一个功能不固定的房间,自由职业者可以将其作为职住一体的SOHO住宅。为了在住宅中展现空间的可变性随机性和可操作性,山本里显淡化各个功能房间的及其性格,强化走廊空间,使房间和走廊融合成一个既是交通空间,又是可以根据需要发生作用的功能复合性空间。以上几个案例分析只是对日本建筑师探索的窥豹一斑,日本建筑师对于集合住宅极具批判性的精神和关注低收入者的强烈的社会责任感值得我们好好学习。

高桥晶子设计的住宅平面图

当前我国城市集合住宅的发展处于一种大规模、粗放型的开发时期,总体而言,过于关注量的积累而不注重质得的提高,过于强调功能理性而不注重人的多样性需求,过于强调建筑自我而不注重与城市文脉的关系。作为一个强调追求经济发展速度的特定历史时期的产物,不可避免的刻上时代急功近利的烙印。当然,对于集合住宅的反思不能仅仅停留在设计层面,而应追溯到制度层面、政治层面、社会层面。正当西方国家的城市规划思想从新回归古典城市,强调古典城市完整的街道空间的时候,我们有必要从新检讨住宅建设中坚持南北朝向,坚持行列式布局的设计规范是否合理。政府应更多的关注社会公正,关注社会低收入阶层的居住问题,做好房地产市场的宏观调控,经济的发展不能以牺牲弱势群体的利益为前提,这对于我们这样一个刚刚迈入小康门槛,社会结构呈现金字塔状的国家来说尤为重要。而作为身兼专业工作者和知识分子双重身份为一体的建筑师,则更应当具有维护社会利益的责任感和针砭时弊的批判精神,而不能成为权利与资本的掮客。

山本理显设计的住宅平面图

|