本文在解析“可入比”理论的基础上,结合大理市喜洲镇实际发展条件,借鉴国内成功开发小镇经验,整合小镇内部旅游资源,明确目标定位,提出以“幸福喜洲”为主题的发展策略,以期类似旅游小镇予以借鉴。

2、发展条件与制约因素

(1)、优越的旅游资源本底 VS 资源均质分布“可入比”差

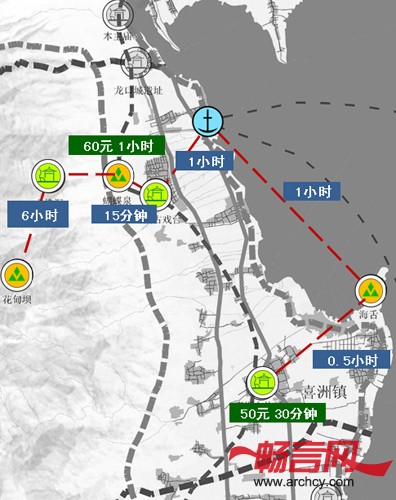

喜洲镇作为 “昆明——大理——丽江”黄金旅游线上的必经点,其优越的区位条件、独一无二的山海特色景观、白族特色建筑等资源条件使其具有优秀的旅游本底。然而资源价值并不能直接带来旅游价值,旅游价值也未必能直接带来市场价值。如喜马拉雅山、亚马逊丛林本身具有众多独一无二的资源本底,但其恶劣的气候条件、难以到达的地理位置等方面,使其很难开发成具有旅游价值的区域,更不用说其市场价值。反之,如在城市中心或其边缘地区的的旅游项目最易启动,如楚雄的彝人古镇、深圳的世界之窗、东部华侨城等,其最根本的原因就是后者拥有较高的“可入比”。从大理古镇开车至喜洲虽只需半个小时,而喜洲镇内6、7处景点平均游玩时间不到半个小时,且景点之间距离较远,交通不便,内容乏善可陈(图3)。其“可入比”与大理古镇、束河古镇、大研古镇,新开发的彝人古镇都相差较多。

图3:喜洲镇现状旅游景点“可入比”分析

(2)、多元文化产业 VS 缺乏有机组织

喜洲镇历史悠久、文化灿烂、人才辈出、风光秀丽、民族风情浓郁、商业发达,是电影“五朵金花”故乡,也是云南十大名镇和重点侨乡之一。喜洲民风淳朴,风情浓郁,有自己独特的“拉拂辇会”、“绕三灵”、“蝴蝶会”、“火把节”、“本主节”等喜庆节日。时至今日,喜洲仍保留继承了多种民族工艺产品,如扎染、刺绣、羊毛毡、木雕、编织、银饰、玉器加工等。喜洲境内有儒、佛、道教的大小寺院数百院、众多古牌坊、古戏台和古桥、蝴蝶泉、天龙洞、海舌和花甸坝等绮丽的自然风景。总结下来,喜洲镇资源条件从运营旅游产业角度出发,其拥有的旅游资源可分为以下几类:

看:风花雪月、蝴蝶泉 、洱海、苍山、天龙洞、花甸坝等。

吃:喜洲粑粑、三道茶、白族饮食等。

听:洞经古乐等。

玩:刺绣、银饰、玉器等。

宗教:绕三灵、拉拂辇会、三教合一。

节日:蝴蝶会、本主节、火把节。

另一方面,喜洲镇的众多民族文化产业与旅游发展相割裂。大量玉器、扎染、木雕等远销国内外,却未能让游客了解、洞经古乐已近失传、蝴蝶泉的故事依然停留在50年前,唯一让游客留下印象的就是几座古宅和四方街上的喜洲粑粑。总的来说,喜洲古镇这种仅停留在观光层面的旅游模式已落后于整个滇西旅游发展业态。

(3)、谨慎单一保护 VS 开发利用不足

2009年大理市政府明确提出了“保护洱海、保护海西,开发海东、开发凤仪”发展策略,喜洲镇作为紧邻洱海的海西重镇,是其保护重点区域。然而严格的保护更侧重于物质空间,对于民族传统文化的继承、旅游产业的发展却没有细则出台,导致了喜洲镇内部资源未能发挥,社会、经济发展呈现疲态。

(4)、历史人才辈出 VS 经济文化发展缓慢

解放前,喜洲民族资本家兴起,形成著名的喜洲商帮,并在昆明、下关、喜洲等地兴办许多现代工业,成为大理及整个云南近现代商业文明的先行者。当时,喜洲商帮积极投身喜洲本地教育、文化、卫生事业,使得地方整体面貌焕然一新,四大家族兴建的宅邸将西方建筑元素、近现代建筑元素融入喜洲镇域固有历史建筑体系,形成了现今喜洲镇域白族民居建筑群的雏形。

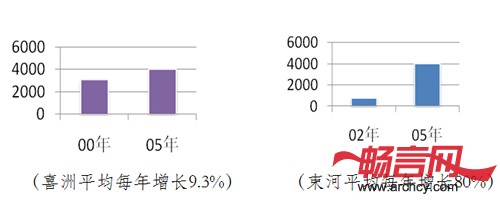

如今经济文化教育水平低下,72%为初中及以下水平,且以种地为主。2000年时,喜洲镇年人均纯收入3000元,束河不到1000元,至2005年两者已相当,都达4000元,除去通货膨胀影响,喜洲镇人均收入未有实质性增长(图4)。

图4:喜洲与束河年人均纯收入比较

总的来说,喜洲镇的优势主要集中在有形的自然资源本底与无形的历史民族文化资源。制约条件主要集中在落后的基础设施、保护与发展相互割裂的理念两方面。

三、相关案例分析

1、束河

束河古镇开发以企业与政府联动的模式,坚持“企业划桨,百姓推舟;共享品牌,提升品位;城乡联动,共建和谐”的原则,以纳西农耕文化和马帮文化为特色,先后投入了4个亿用于古镇的基础设施建设,开发建设两年时间安排解决了300多名农民的就业问题,束河居民的人均纯收入从02年的800多远跃升到04年的3000多元。

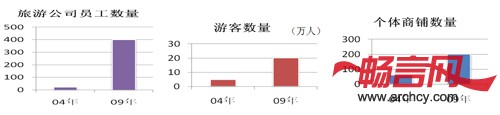

2、和顺

和顺镇开发稍晚于束河,在其开发过程中,以腾越文化为依托。在引进商业资本的同时创造了和顺模式,即保护风貌,保护古镇的建筑、生态、民俗风貌;浮现文化,在古镇的保护与开发中以文化为灵魂,精心开发;适度配套,加强基础设施建设,在开发中不仅保留了古镇特有的文化内涵,而且把握好了商业配套与文化内涵的关系。自此,和顺古镇的发展不仅带动了自身经济,而且带来了腾冲区域经济的飞速发展,解决了400多人的就业问题,扩展了200多个商铺,游客数量也从原来的4.5万增长到20多万游客,形成政府、村民、公司三方和谐共赢的良好局面(图5)。

图5:和顺旅游产业发展示意

|